前回の記事において、勝連城跡で使用された瓦は船で輸送された可能性について言及しました。では「どこから持ってきたのか?」を考察する前に、16世紀以前の勝連における海運について考察します。

この件については現地に行ってみないと分からないのではと思いたち、4月中に勝連城跡、うるま市立海の文化資料館(海の駅あやはし館2階)、くとじ(クトゥジ)御嶽、そして浜川ガーを訪れてみました。そして「外洋航路で瓦を運搬するのはやはり無理」との結論が出ましたが、まずは現地の様子を紹介しますので、読者の皆様是非ご参照ください。

・海中道路にある海の駅あやはし館の2階に文化資料館があります。今回初めて訪れましたが、ブログ主にとっては史料の宝庫と言っても過言ではない場所であることに気が付いてビックリしました。

・近世から昭和初期にかけての沖縄本島におけるマーラン船の航路が掲載されてました。勝連の場合は屋慶名と平安座島が主要な停泊地になってます。ただし阿麻和利の時代は(今の)南原漁港のところを利用していたようです。

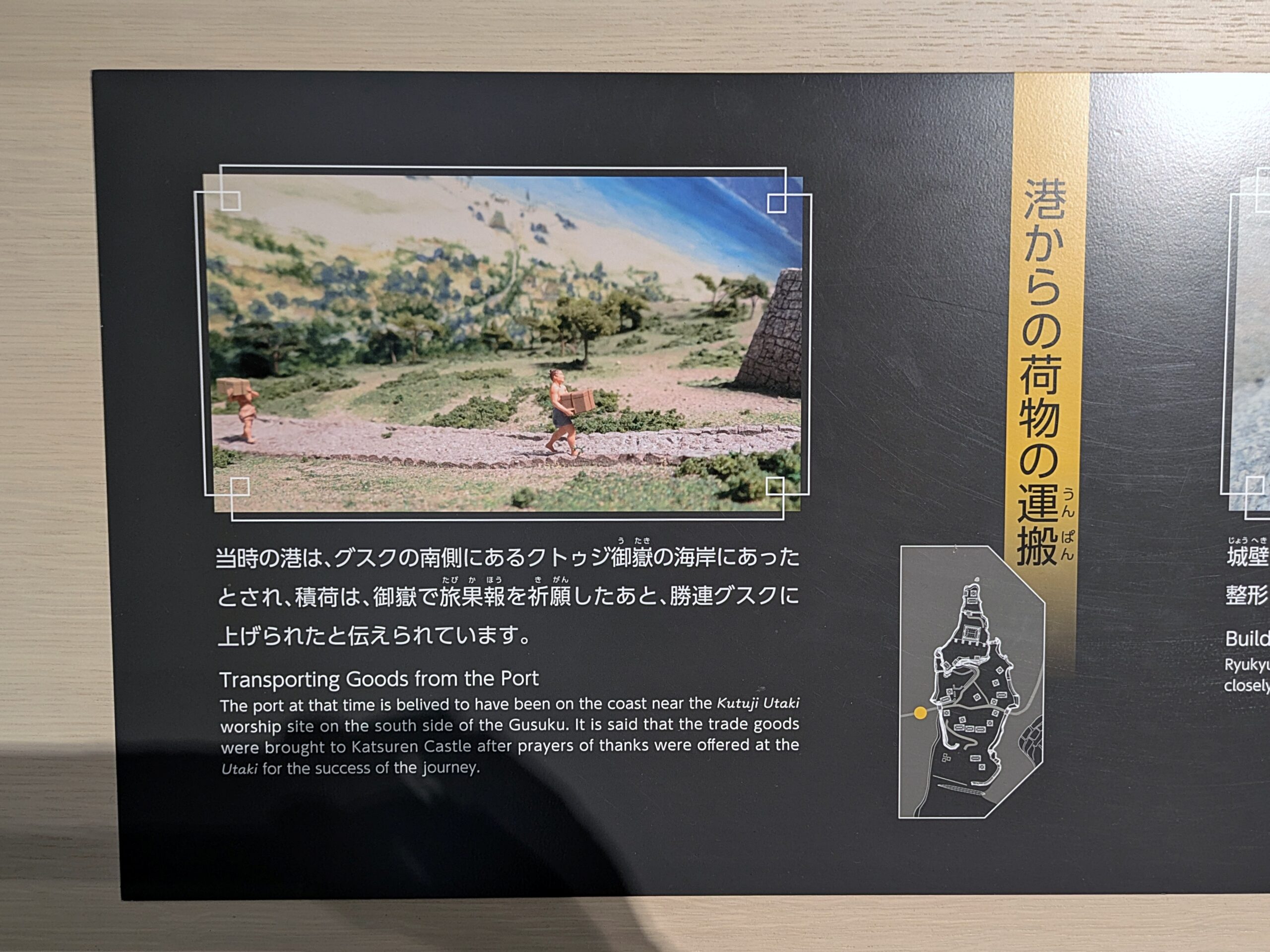

・あまわりパークに掲載されていた阿麻和利時代の港についての説明文をご参照ください。

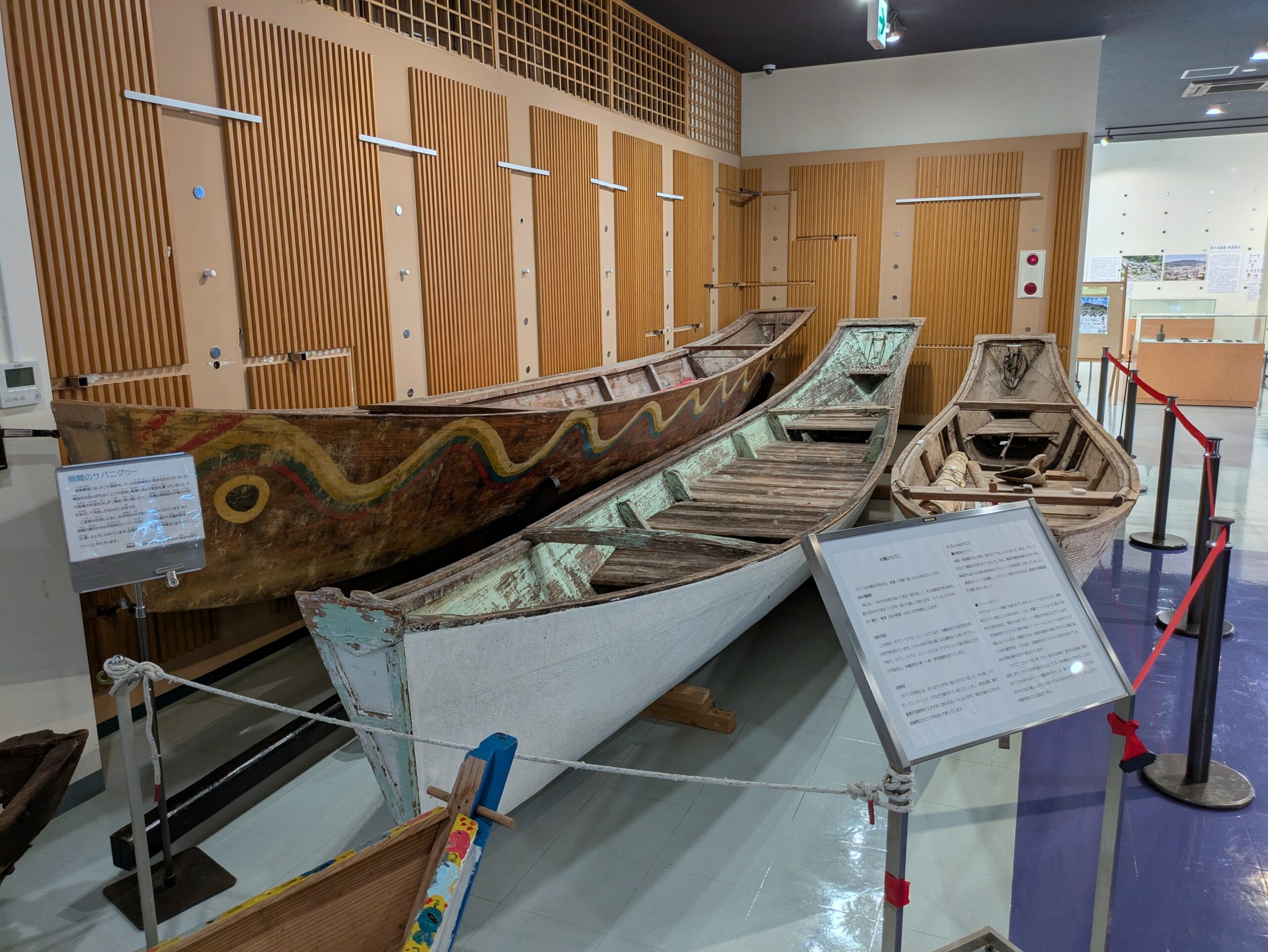

・りうきう近世から大正、昭和初期まで利用されていた刳り船(サバニ)と、マーラン船の模型が展示されていました。サバニのサイズから、この船では瓦のような割れやすい荷物を遠距離運搬するのは極めて厳しいことが分かります。

・マーラン船の模型です。10メートルある大型船で、これなら瓦も職人さんも運搬できるなと実感しました。ただし古りうきう時代に展示されてるような大型船があったとは思えませんが、それに類する船で近海を航海していたことは十分考えられます。

・勝連城跡からの出土品も展示されてましたが、やはり瓦が目を惹きます。

・次は勝連城跡の一の曲輪(玉ノミウヂ御殿)から南側にある、当時港があったと思われる場所(くとじ御嶽)を撮影しました。勝連城跡から徒歩で移動可能な場所にあり、「おもろさうし」に登場する「はまかわの、なみ、うちくち(浜川の波打口)」はここだなと確信できました。

・ただし大型船の停泊には不向きな場所のため、後に屋慶名や平安座島が主要港として利用されるようになったものやむを得ないかなと思われます。

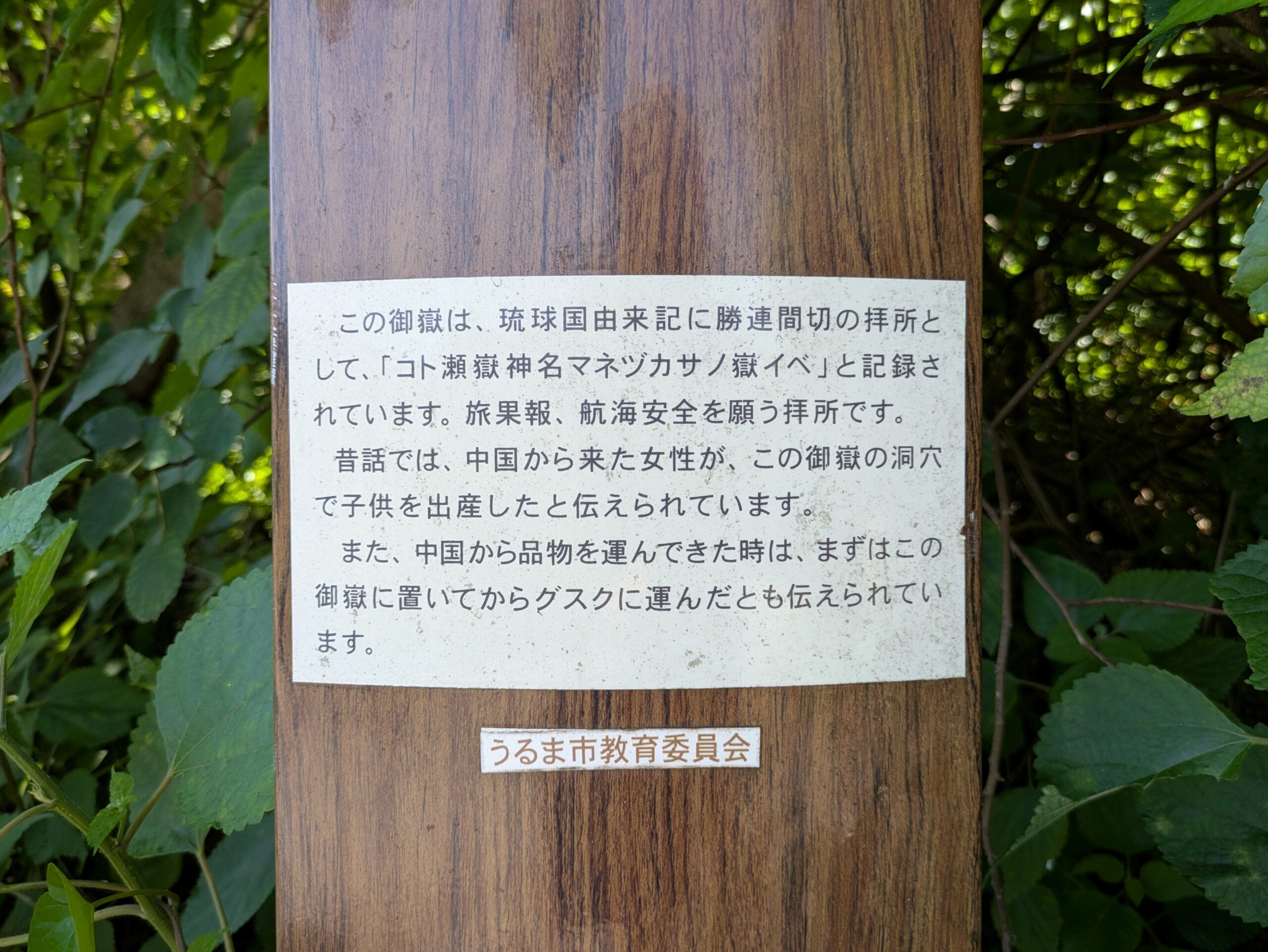

・勝連城跡から車移動で5分弱、くとじ(クトゥジ)御嶽に到着しました。現在も拝所として管理されています。

・くとじ御嶽から勝連城跡を撮影しましたが、確かに徒歩移動できそうな感じです。ホントは徒歩で移動したかったのですが、この件は次回試します。

・そして浜川ガーに移動します。豊富な水量を誇る場所があるということは、この辺りの海岸が船舶の停泊地として利用されていた何よりの証拠です。

いかがでしょうか。「おもろさうし」には船の異称が数多く登場します。それ故に勝連も近海航路を利用して外部から物資を調達していたことは間違いありません。城跡からの出土品がそのことを物語っていますが、ただし “浜川の港” を拠点とした外洋との交易は無理だと確信しました。次回はこの点について深堀します。

【参照】「おもろさうし」には「はまかわ(浜川)」に関するオモロが3つあり、そのうちの一つを紹介します。このオモロから「はまかわ」が神の降り立つ御嶽であったことが分かります。

(一六ノ一一) 打ち出では古堅のろ節

一 望月が、神主が、降り立ち、島の浦に響(とよ)もせ。

又 勝連の館身人、知られい。(一節三行目折返)

又 肝高の館身人、(前節二行目から折返)

又 浜川の波打口、降りわして、(一節三行目折返)

【解釈】① 望月女神官が、天から降りてたち、村の入江へ鳴りひびかせよ。②③ 誇り高き勝連城の城主に申し上げよ。……④ 浜川(地名)の波が打ち寄せるところに、天からお降りなされて、……