前回の記事において、ゑそにやすゑ(恵祖根屋末)について言及しました。もちろん勝連按司と関わりがある歴史用語なので説明したわけですが、それ以上に古代から16世紀におけるりうきう社会において、王や按司たちの権力の継承ルールが17世紀以降とは違うことを認識していただきたいからです。

参考までに18世紀における(王や王族たちの)家督相続は男系に基づく長子相続が大原則です。分かりやすくいえば(現代の)トートーメーの継承ルールがこの時期に確立されたのですが、では17世紀より前はどうだったのか。実は男系も長子相続も絶対的な掟とは言い難く、神の血統すなわち 「ゑそにやすゑ(恵祖根屋末)」であることが最も重要な条件だったのです。

それゆえに古りうきうにおける善政は何かといえば、答えはただ一つ

神の末裔として祭祀を滞りなく行う事

これに尽きます。理由は古代社会において祭祀を執り行う権限は(地方自治体の最小単位である)村においては「根屋末(村の草分けの家の末裔たち)」にあり、大きな共同体になればなるほど神の末裔こそが祭祀を執り行うべきと信じられていたからです。

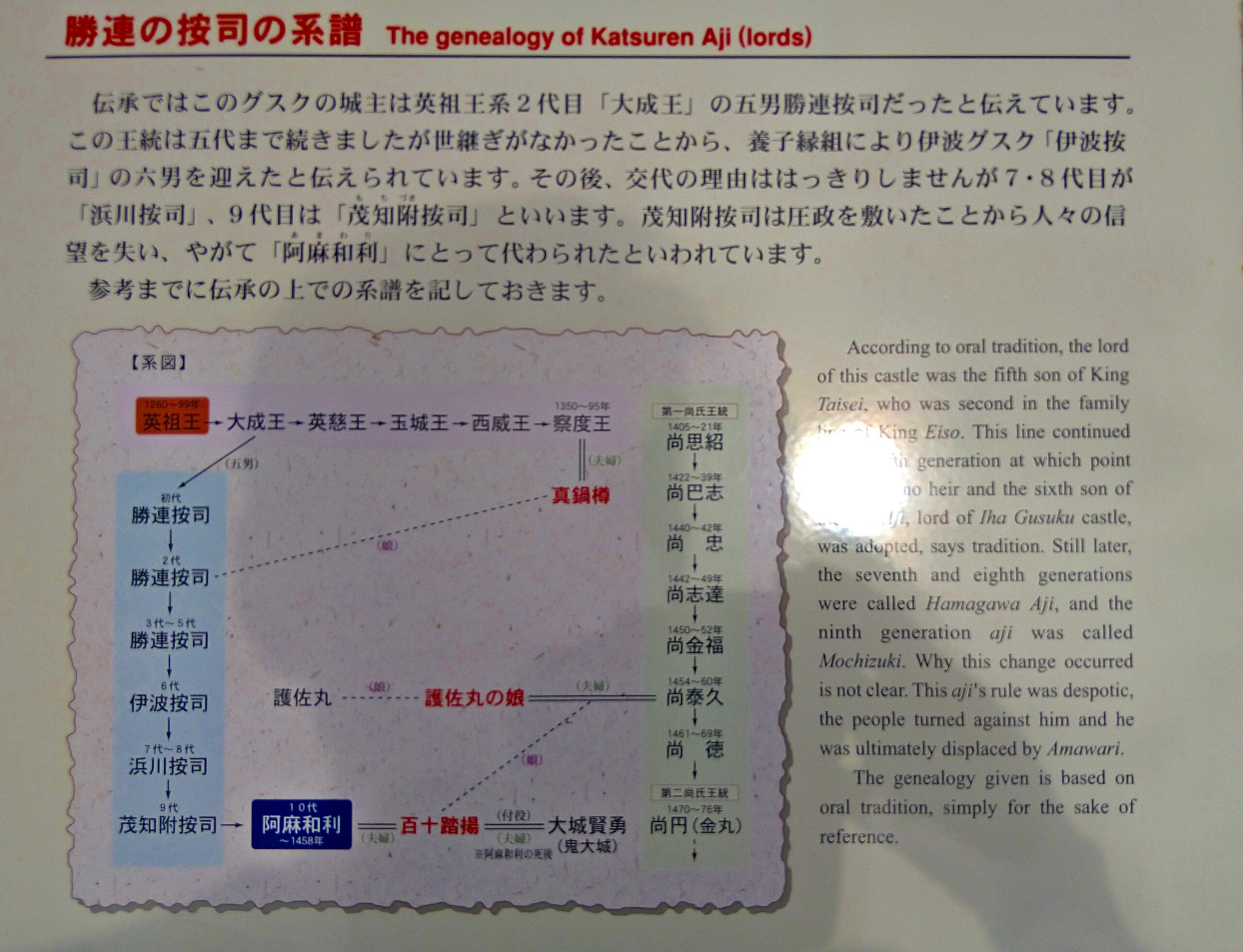

その傍証として、勝連城跡に掲示されていた勝連按司の系譜を見ると、初代按司は英祖王の子である大成の五男となっており、勝連を治める人物も「ゑそにやすゑ(恵祖根屋末)」であることが分かります。

ただしこの系図はいろいろツッコミたい部分があって、その最たるものが九代目の茂知附按司です。「茂知附」は「もちつき」の当て字と思われますが、実は古代社会においては男性だけでなく高級女神官も「按司」と呼称するケースがあるからです。試しに「勝連・具志川おもろ御さうし」から「もちつき」が唱えたオモロを紹介しますので是非ご参照ください。

(一六ノ六) 捌き人が節

一 上がる望月が、君の望月が。清ら様の 玉の御内、見たる。

又 高江洲の子等が、迎えたる誇らしさ。(一節三行目から折返、以下同)

又 吾が汝背人、子等が、(前節二行目から、折返)

【解釈】① すぐれた神なる望月(女神官名)が。城主が美しいほどの「玉の御内」をながめている。② 高江洲の民たちが、迎えているよろこばしさよ、……③ わが父たちが、…

つまり、上記オモロにおける「君の望月が※」の表現から「もちつき〔muciçici:ムチ ツィチ)〕」は女性であること、そして「あか、なさいきよ(吾が汝背人※)」から彼女が城主の血縁者(娘)であることが分かります。

※君の望月は直訳すると「神の望月」になり、オモロにおいては「君」は神=女性を意味します。一例として「おとときみ(弟君)」との表現がありますが、これは「妹神」という意味になります。

※なさいきよ(汝背人)〔nazeecuu:ナズェーチュ〕は女性が親しい男性に対して呼びかける古語です。

それ故に巷に流布している勝連按司の系図は、ハッキリいって怪しい代物なのですが、古代社会における按司の最重要条件である「ゑそにやすゑ(恵祖根屋末)」の一例として紹介した次第です。

そうなると出自が定かでない北谷間切生まれの親に捨てられた出来損ないが、按司として勝連に君臨することが古代社会において実際にありえたのか、「おもろさうし」を精読するかぎりその答えは「ノー」です。次回はその点について言及します。