先日、ブログ主のX上でちょっとした面白いやり取りがあったのがキッカケとなり、「呪」についていろいろ調べたところ、興味深いことが分かりましたので、当ブログにてまとめてみました。

まずは「呪」に関する首里方言をチェックしたところ、

・呪い:?icizama(イ”チザマ)、nureegutu(ヌレーグトゥ)

・呪う:maNnajuN(マンナユン)、?icizama sjun(イ”チザマ シュン)

とあり、りうきう社会に呪いの概念はあったことは分かりましたが、現代の沖縄ではあまり馴染みがない方言かと思われます。そして呪いに関する語句をチェックして印象的だったのが「神の呪い」との発想が全く感じられなかった点です。

りうきうの祖神といえば「あまみきよ」ですが、改めて説明すると、

・あま:?ama(”アマ)と発音し、遠方の代名詞

・み:mi(ミ)と発音し、海(名詞)の短縮形

・きよ:cu(チュ)と発音し、人を意味する接尾語

になり、対語の「しねりきよ」と合わせて、原義は「海の向こうからやって来て稲穂をもたらした人」になります。そして原義から古代社会における「神に対する観念」がハッキリわかります。

ちなみに「あまみきよ」の原義は「おもろさうし」を参照にしましたが、そこから神は人間に対して恵みをもたらすとの素朴な神概念、具体的には「人知を超えた力で自然を制御したい」との願望が伺えます。そしてその願望は古代においては世界共通の考え方だったと思われますが、わがりうきうでは17世紀の初頭まで政治の世界にも色濃く反映されています。

古代の “神概念” は自然の脅威が人間心理に与えた影響に他なりませんが、そうなると「恵を与えてくれる」はずの神が「呪う」なんて発想がどこから出てくるのでしょうか。古代ユダヤ教の例から、神の呪いは民族における “神学の発達”が必要不可欠かと思われますが、我がりうきうには19世紀後半まで(社会全体に)民族という概念はなく、なにより17世紀中旬の羽地朝秀の政治改革により神学の発達の芽が潰されてしまったのです。

事実、「おもろさうし」には神の呪いを示すオモロは(ブログ主が確認した限り)一件もありません。

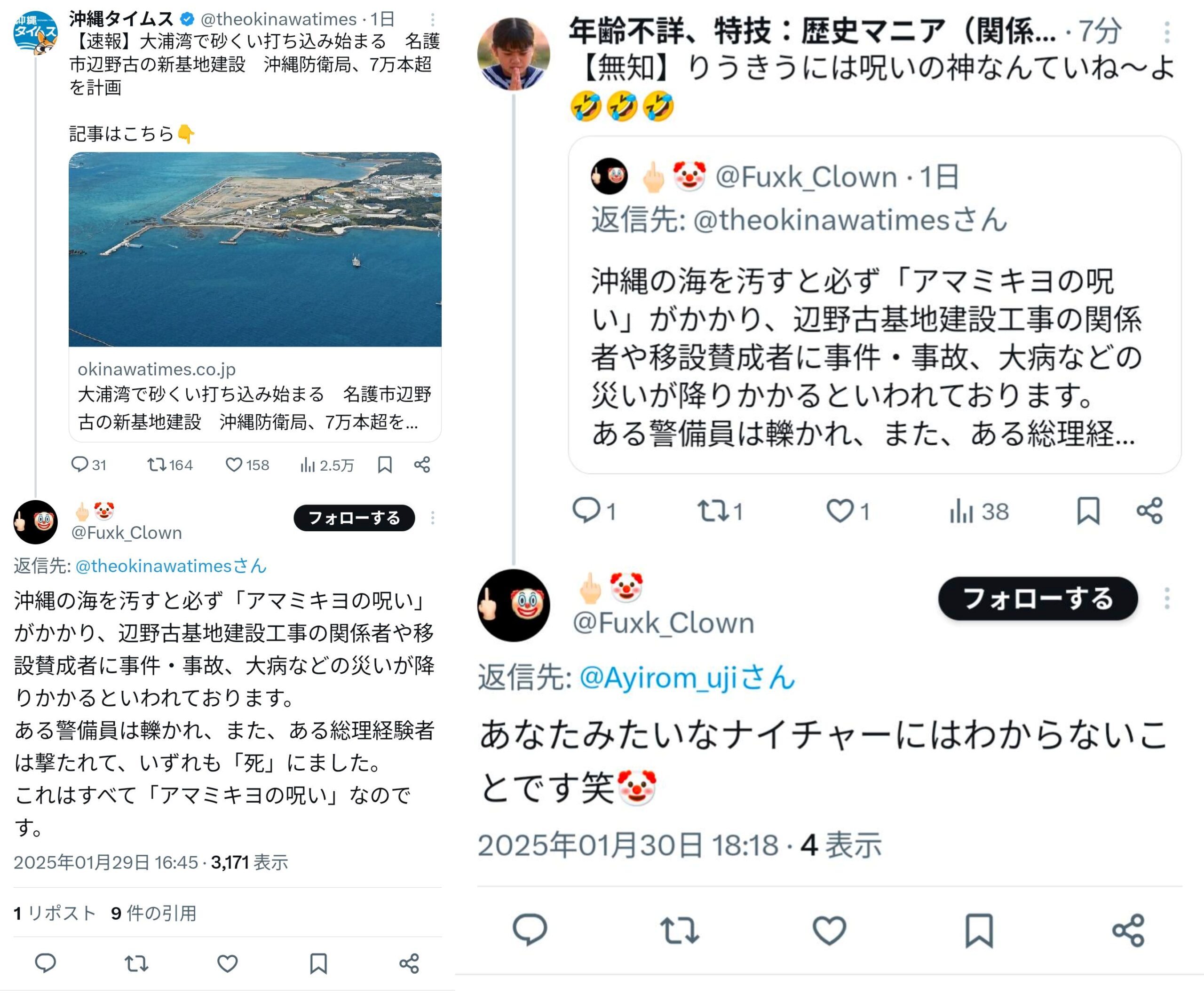

ざっとまとめてみましたが、我が沖縄社会には古代から現代にいたるまで「神の呪い」との観念はありません。ただし世間にはアマミキヨの呪い云々とぬかす輩がいたので、ブログ主が優しく諭したところ、人生初のナイチャー扱いされたスクショを貼り付けて今回の記事を終えます。