歴史上で確認できる最初のユタの禁止令は1673年(延宝元)の羽地朝秀の仕置に記載があります。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編その1

前回までに琉球王国(あるいは琉球藩)の時代において女性が文字が読めずに学問と無縁な件について記述しました。予定よりも長編になってしまいましたが、この件は琉球・沖縄の歴史を考察する上で極めて重要とブログ主は確信しています。現代の歴史家がこの点について冷淡なのは正直解せませんが、文句を言ってもしょうがないので調子に乗って今回の記事をアップします。

以前に女性が文字が読めずに学問の世界から遠ざけられた結果、伝統主義的な思考から抜け出すことができない件の典型例として、ハジチ(手の甲への入れ墨)の慣習を取り上げました。今回は番外編として当時の社会で(もしかすると現代でも)深刻な問題であったユタの件を取り上げます。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その14

少し長くなりましたが、琉球王国(あるいは琉球藩)の時代において、女性が文字を読めずに学問の世界と無縁であることの弊害について説明しました。その弊害は繰り返しますが

1.18世紀以降、那覇において小売業は発展したが、女性の経営者がついに誕生しなかったこと

2.行動様式が旧態依然で、なかなか伝統的な発想から脱却できなかったこと

になります。とくに2番が重大な弊害で、伝統主義的な思考法の最大の欠点である「新しい時代への対応」が男性にくらべて決定的に遅れてしまったのです。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 挿話

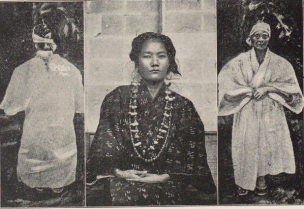

今回は、すこし横道にそれますが前回の記事に貼り付けしたアイキャッチ画像について説明します。撮影時期と場所は不明ですが明治時代から昭和にかけての女子学生の服装の変遷がハッキリわかる貴重な写真です。

写真は「那覇百年のあゆみ、那覇市企画部市史編集室、昭和55年刊行」から抜粋したもので、写真右から順に明治→大正→昭和の順になっています。「那覇市百年のあゆみ」の説明文を参考に女生徒の服装の移り変わりを説明します。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その13

前回ハジチの慣習が廃れた理由の一つに明治32(1899)年に施行された入墨禁止令がきっかけで沖縄県内からハジチセークが激減したことを挙げました。今回はもう一つの理由として女子教育の普及について述べます。

沖縄における女子教育は男性に比べるとだいぶ遅れてスタートします。ブログ主が確認できた最初の記録は明治19(1885)年に那覇市西町にあった師範学校付属小学校に女性徒3名が入学した件です。(那覇百年の歩み、那覇市企画部史編集室、昭和55年発行より確認)

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その12

現代の沖縄県の女性の手の甲は真っ白です。ハジチの慣習は前述した通り大正終わりから昭和にかけて廃れますが、この慣習はアメリカ軍の占領行政時代にも復活しませんでした。この件は沖縄の女性史を考察するうえで極めて重要なので詳しく述べたいと思います。

アメリカ世(アメリカユー)になって復活した(女性の)慣習は多々あります。代表的なのが浜下りですが、神女(ノロ)の年中行事や後述するユタやユタコーヤー(ユタ買い)も復活します。逆に復活しなかった慣習にモーアシビー(毛遊び)とハジチがあります。モーアシビーに関しては今回は取り上げませんがハジチの慣習は何故復活しなかったのでしょうか?

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その11

琉球王国(あるいは琉球藩)の時代の女性は伝統主義的な思考法から逃れられない環境にありました。前に説明した通り伝統主義的な思考法は良い伝統と悪い伝統を区別しません。だから当時の琉球人は昔ながらの慣習をそっくりそのまま引き継いで社会生活を営みます。

では当時の琉球王国における女性の代表的な慣習は何でしょうか?その答えは手甲への入れ墨(ハジチ)です。ハジチの慣習は何時頃から始まったかは不明ですが少なくとも数百年の歴史があり、特筆すべきは貴賤問わずすべての女性たちが手甲に墨を入れていたことです。

ちょっと意地悪な話

アメリカニューヨークの国連本部で22日、世界の先住民族や各国代表による「先住民族世界会議」の分科会が開かれ、我が沖縄県から糸数慶子参議院議員が参加してスピーチを行ったようです(詳細は下記のURL参照)。

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/44379

今回は演説内容については取り上げず、国連の分科会に出席した糸数先生の容姿に注目しました。紅型の民族衣装に身を包んだ先生のご満悦な写真が沖縄タイムスの電子版に掲載されていますが、ただしこの格好は先住民の容姿としては1つだけ足りないところがあります。それは琉球王国時代のほとんどすべての女性が施した両手の甲の入れ墨(ハジチ)*が見当たらないのです。

*アイキャッチ画像の入れ墨(ハジチ)は沖縄県今帰仁村文化センターブログ内に掲載されたものです。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その10

前回までの記事で、那覇の女性商人たちからついに近代的経営者が誕生しなかった件を説明しました。ここからは琉球王国(あるいは琉球藩)の時代において女性が文字を読めず、学問の世界から遠ざけられたもう一つの弊害について記述します。それは廃藩置県までの琉球の女性たちが伝統主義の思考法から抜け出すことができなかった点です。

まず初めに伝統主義について説明します。伝統主義は「これまで続いてきた慣習は、その事実だけで絶対的に正しく、今後もこれまでの慣習通りに行動する」という思考法です。旧慣墨守と言い換えたほうが分かりやすいかもしれません。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その9

廃藩置県後の沖縄県の産業経済活動は寄留商人(鹿児島系)などの県外人によって牛耳られてしまいます。廃藩置県後は県内移入の物資と県外移出の商品が激増したため、経理に長けた日本人たちでないと商品の流通を取扱うことができなかったのです。

時代の変化に那覇の女性商人たちは無力でした。彼女らは算数を知らないために巨額の金額を取り扱うことができませんでした。彼女らは従来の露天商売を行うのみで、前述した通り近代的な経営者に転身した人物は一人もいませんでした。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その8

往年の那覇の商業の実態については沖縄県政五十年(太田朝敷、昭和7年刊行)の第七章に詳しく記載されていますので、その中から幾文か記載します。(五、商業の発展より抜粋、旧漢字はブログ主にて訂正すみ)

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その7

前回で女性が文字を知らず、学問の世界から遠ざけられていたための社会的弊害について記述しました。その弊害は後世にまで及んだのですが、その1つに産業経済の面で女性の経営者がついに誕生しなかったことがあります。

18世紀中盤の琉球王府の政策の一つに士族の商業推奨があります。理由は18世紀になると琉球国の士族人口が増加して、王府が士族全体に職を提供できなくなったからです。王府は士族に対する課税を免訴して他の職業で収入を得るように方針転換します。(ただし士族の子女を尾類(ジュリ)に売る行為は禁止されます)

祝!100記事投稿記念企画 人気・不人気記事ランキングを発表するよ

2016年5月19日から始まったこのブログもついに当初の目標である100記事投稿を達成しました。今回は記念企画としてこれまで投稿した記事を振り返りつつ、調子に乗って人気・不人気記事のランキングを発表します。

まずは不人気記事ランクから

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと その6

前回までに琉球・沖縄の歴史において文字が読めたかもしれない女性の階層が2つあることを記述しました。神女の階級と尾類(ジュリ)たち直筆の書が発見されていないため文字の読み書きができた確証はありません。ただしこの2つの階層には共通点があります。それは独自の文化を継承してきたことです。

それに対して士族の女性たちは独自の文化を形成していません。例外は18世紀中ごろの那覇の士族の女性たちで彼女らは那覇の小売業の中心的な存在になります*。

*昭和の終わりごろまで那覇の平和通り(国際通り)で女性たちの露天商を多く見ることができました。現在でも少数ですが平和通りで小商いをするオバァたちがいます。これは300年近く続いた那覇の女性たちの慣習です。

2016年9月11日に発足した「東アジア共同体・沖縄(琉球)研究会」について突っ込みたいこと

9月11日に琉球大学において「東アジア共同体・沖縄(琉球)研究会」が主催する公開シンポジウムが開催されました。沖縄の自立や独立をテーマとして幅広く議論を行うことが目的のようですが、研究会の名誉顧問に鳩山由紀夫氏が就任したことについてはさすがに突っ込まざるをえません。張本勲さんではありませんが「喝!!!!」と大声で叫びたい気分です。

ブログ主は普天間基地の辺野古移設問題を解決不能にした張本人を研究会の名誉顧問に就任させる神経がよくわかりません。体を張ったギャクでしょうか?考えれば考えるほど意味不明なのですが、では鳩山氏と普天間基地問題の歴史を調子に乗って解説しますのでご参照ください。

のハジチ-267x214.jpg)