ここ数日の間、ブログ主は琉球藩時代の資料を基に記事を作成していますが、今回は明治5年(1872年)9月4日(旧暦)に三司官(浦添親方、川平親方)より在番所(琉球国内に設置された鹿児島県庁の出張所)に提出された嘆願書について言及します。

この嘆願書は前年11月の宮古島島民遭難事件に対し、朝廷(明治政府)側が台湾出兵を計画しているとの風評を聞いた王府側が、かくかくしかじかの理由にて出兵はお取り止めしてほしい旨記載し、在番所経由鹿児島県側に提出したものになります。ブログ主は今回初めてこの嘆願書を目にしましたが、この中で当時の琉球王国をとりまく国際環境が伺える内容が記されています。史料は東恩納寛惇著『尚泰候実録』204~204㌻から原文を写本し、今回も試みにブログ主による読み下し文および解説も併記しました。読者のみなさんぜひご参照ください。

続きを読む

今回は明治6年(1873年)5月31日、伊知地貞馨(いじち・さだか)によって朝廷(明治政府)に提出された復命書(命令に従ってした事の経過・結果を命令者に報告)について言及します。史料は『琉球所属問題関係資料第六巻琉球処分(上)』から抜粋しました。ブログ主が試みに作成した読み下し文も併記します。読者の皆様、是非ご参照ください(原文は読み飛ばしても可)

続きを読む

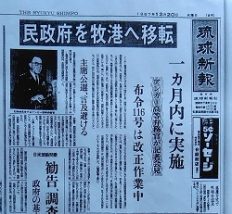

先日、松岡政保(まつおか・せいほ)氏の回顧録『波乱と激動の回想』を流し読みした際に、実に興味深い箇所を発見しました。それは同著343㌻から「歴代高等弁務官の思い出」について記している中で、琉球政府行政府ビルから米民政府が移転したエピソードを追記していることです。

続きを読む

かつて政治学者の小室直樹博士は、「日本人は中国に対してコンプレックスがある」と喝破しました。よく考えると日本文化の元ネタは中国発が多いですし、実際に古代から近世にかけて中華帝国は世界の超大国でした。想像を絶する巨大な領域を統治してきた歴史に対して隣国である日本は常に何等かの影響を受ける立場であったことは否定できません。

言い換えると、つねに「大」であった中国に対して「小」を意識せざるを得ない日本人はある種の劣等感から免れることができなかったのです。この点は沖縄も同等で、大である隣国の呪縛から免れることができない地理的宿命を抱えています。しかも戦後は「戦勝国と敗戦国」の関係が追加され、中国に対しては”配慮すべき”という妙な空気が社会全体に蔓延してしまいます。

続きを読む

8月8日の翁長雄志氏の逝去に関連して、同月14日の沖縄タイムスに佐藤優氏の論説が掲載されていました。今回は「命あってのアイデンティティ」の第2弾として当ブログにて全文を紹介します。この作文を読んだとき真っ先に思い付いたのは、同月4日の琉球新報にて「沖縄人の矜持 翁長氏は知事選出馬を」という論説を発表した手前、何か弁解しないといけない佐藤さんの”おとなのじじょう”です。(自称)沖縄人って大変だなと思いつつも、ブログ主はこういう輩に囲まれたことが結果として翁長氏の寿命を縮めてしまったのではと疑わざるを得ません。

続きを読む

先日ひさびさに唐津一さんの著書を流し読みした際に、興味深い箇所を発見しました。全文を抜粋しましたので先ずはご参照ください。

続きを読む

先日(8月5日)に『興南、土浦日大、木更津総合、敦賀気比ブロックの展望』という記事を配信したところ、予想のはるか斜め上をいくアクセス数がありました。おかげさまで当ブログは過去最速のペースで1万pvを達成しそうですが、「はやく次の展望記事をアップしろ」とう読者の無言のプレッシャーは無視できないものがあるため、今回は続編として「興南、木更津総合、創志学園、下関国際ブロックの展望」について大急ぎで纏めてみました。野球好きの読者の皆さま、是非ご参照ください。

続きを読む

本日(8月8日)19時41分付、琉球新報電子版にて、『翁長雄志知事が死去 67歳』のニュースが報じられました。今年5月15日の記者会見で4月21日にすい臓がんの診断および摘出手術を受けた際のやつれた表情から”お察し案件”だったにも関わらず、実際に訃報に接するとショックを受けざるを得ませんでした。謹んでごめい福をお祈りします。

続きを読む

8月5日より阪神甲子園球場で絶賛開催中の夏の高校野球ですが、ご存知の通り今年は100周年の記念大会になります。ちなみに我が沖縄代表は第40回大会(1958年)に首里高校が初出場して以来、51回の出場で最高成績が優勝(平成22年、第92回大会)という輝かしい実績を誇ります(勝率は5割8分1厘で69勝)。今回は、2年ほど前に「沖縄の高校野球は8という数字に縁があります」をテーマにした記事を配信しましたが、当時の成績を改めてチェックした上で、沖縄の高校野球と8という数字の縁について再考します。

ちなみに100周年のような区切りの年は、(高校野球に限らず)なぜか予定調和的な出来事が起こります。典型的なのは100回の記念大会に甲子園通算100勝がかかっている龍谷大平安高校です。そして今年のセンバツから初導入されたタイブレークが記念大会で始めて行われた(佐久長聖vs旭川大)のも決して偶然ではないでしょう。何らかの”ひきよせの法則”みたいなものがあるのかもしれません。

続きを読む

本日(8月5日)、第100回全国高校野球選手権記念大会が絶賛開催され、開幕ゲームは星稜(石川)が9-4で藤蔭(大分)に勝利しました。当ブログでは大会5日目の第4試合に予定されている興南(沖縄)vs土浦日大(茨城)と、大会6日目の第一試合、木更津総合(東千葉)vs敦賀気比(福井)の展望についてまとめました。野球好きの読者の皆さん、是非ご参照ください。

続きを読む

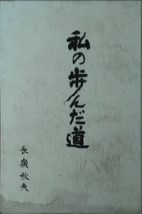

今回も長嶺秋夫さんのいい話を掲載します。以前、当ブログにて『台湾および大陸の中国人との付き合いについての考察』という記事を配信しました。その中で長谷川慶太郎著『迷走する中国』からのエピソードを抜粋して、台湾および大陸の中国人との交際には事実に基づいた率直な態度が必要であることを明記しました。長嶺秋夫さんは複数回台湾を訪問していますが、彼も台湾の中国人と接する際に”率直さ”をもって対応しています。

台湾の中国人は我が沖縄のことを”琉球”と呼び、日本と琉球は別であると認識する傾向があります。長嶺さんはこの点について、「沖縄県民は、まぎれもない日本人であると同時に……」と明快に説明し、そのことが現地の人達からかえって好感をもって受け止められます。昭和40年(1965年)の話ですが、現在でも通用する内容ですので読者のみなさん、是非ご参照ください。

続きを読む

今回はアメリカ世の時代(1945~1972)における立法院(現在の沖縄県議会)の名議長として名を馳せた長嶺秋夫(ながみね・あきお)さんのいい話を掲載します。彼は昭和29年3月(1954年3月)に第2回立法院議員に当選して18年間立法院副議長および議長を歴任し、戦後沖縄の政治を語る上で欠かせない人物と言っても過言ではありません。

長嶺氏の自叙伝である『私の歩んだ道』(昭和60年刊行)はブログ主もよく参照しますが、その中に佐藤栄作首相のエピソードが記載されていました。該当部分を抜粋します。長嶺さんの短い証言から佐藤首相の沖縄に対する”格別な想い”を感じ取ることができます。

続きを読む

以前、当ブログにて「選挙における候補者選びについて真面目に考えて見たところ」という記事を3回ほど掲載しました。その後、山本七平著『論語の読み方』という本を再読した際に、実に興味ある箇所を見つけましたので全文を抜粋します。読者の皆さんぜひご参照ください。

当ブログでめずらしく長々と取り上げることになった「新潮45」に寄稿された杉田水脈衆院議員の論文「LGBTの度が過ぎる」ですが、いろいろ調べているうちに面白いことに気が付きました。7月25日の朝日社説を筆頭に、彼女の論文を非難する論調が目立ちますが、これらを読むと彼女の論文を本当に読んで批判しているのか極めて疑問に思わざるを得ません。

続きを読む

7月18日に発売された「新潮45」に寄稿された杉田論文に関して、本日(27日)新たに気になる点が見付かったので紹介します。

続きを読む