前節まで廃藩置県直後の旧慣温存政策について長々と記述しました。本題である「廃藩置県がなぜ現代の歴史家に過小評価されている3つの理由」に戻りますが、1つ目の理由は琉球藩の時代その2で述べた通り当時の琉球人が日本本土と同一の制度を施行することを望まなかったからです。前ふりが長い気がしますが、琉球藩の時代はこの話題を終えてからにします。

琉球藩の時代 その5

前回までに代表的な旧慣制度について説明しましたが、廃藩置県後に明治政府は旧来の制度を温存して沖縄県を統治します。これら措置は当時の時代状況を振り返るときわめて正しい措置です。沖縄県政五十年(太田朝敷著)において著者は当時の清国と日本の力関係が沖縄県における抜本的改革が遅れた理由であると看做して近代化の遅れを激しく批判しています。

実際に廃藩置県から日清戦争前の国力は清国>>>>日本でしたので、太田先生のご意見はごもっともですが、明治政府側が急激な改革を断行することによる社会的混乱を恐れたことも見逃すことができません。2代目県令の上杉茂憲氏(1881~1883)が当時の沖縄県の疲弊に衝撃を受けて抜本的改革を政府に提案しましたが、実際に改革が施行したら悲惨な結果になったこと間違いありません。

琉球藩の時代 その4

前回の記事で琉球王国(あるいは琉球藩)の時代の旧慣(作付制限、土地制度)について説明しました。今回は税制と法律(内法)について述べます。

3.税制:琉球国の税制は尚真王の時代(在位1477~1527)に確立します。その詳細の説明は省きますが、1609年(慶長14)の薩摩入り後に一部税制が改正されます。納税単位を個人から村に変更したのです。

税制の変更は前述した地割の制度の本格運用と密接に関連していますが、ただし税率に関しては各間切の間で不均等な状態を改正することはありませんでした。薩摩に収める貢租に関しては統一ルールがありましたが、琉球王府および間切や村を所有する地頭あるいは地方役人に対する課税は各地方によってバラバラで、そのため税率に著しい不均等が生じてしまったのです。

琉球藩の時代 その3

~旧慣温存について~

琉球・沖縄の歴史において1879年(明治12)の廃藩置県後の旧慣温存政策は何かと批判的に記述される傾向があります。では「当時の旧慣とは何ぞや?」と問われて即答できる人はあまり多くはいないでしょう。現代の歴史教科書に詳しく記載していないのが原因ですが、ここでは当時の代表的な旧慣について説明します。

旧慣温存とは琉球王府の時代に施行された政策、具体的には土地制度や税制などを指しますが具体的な例を4つほどあげます。

琉球藩の時代 その2

~廃藩置県が現代の歴史家に過小評価されている3つの理由 その1~

1つは当時の琉球人が政治・社会のドラスティックな改革を望んでいなかったからです。当時の琉球社会の上級階級である有禄の士族、あるいは廃藩置県で失業した下級士族が新政府によい感情を抱くことはありません。

実は人口の多数を占める農民たちもドラスティックな改革を望まなかったのです。廃藩置県後に上級士族に対する課税が全廃され、税負担が大幅ダウンしたことによって当時の農民は新政を大歓迎します。ただし内法*や地割制度*に代表される琉球国時代に完成した社会秩序の改革までは歓迎しなかったのです。

琉球藩の時代 その1

ここ数日高校野球ネタばかり記事にしていて本ブログの趣旨である琉球・沖縄の歴史の記事がなかなかアップされていませんでした。夏の甲子園沖縄予選の決勝も終わったので、本題である歴史の話題に戻ります。今回から琉球藩から大日本帝国の沖縄県に至るまでの歴史(1872~1879)を簡単に記述しますが、これまでの歴史家が記述する否定的な内容とは一線を画する内容になります。

俺が調子に乗って沖縄の高校野球の歴史を語るシリーズ 第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会について その4

第二試合 美里工 vs 小禄

事前に予想したとおりのグダグダの泥仕合展開も、最後は効果的に加点し続けた美里工が勝利しました。美里工は打線が好調で、長打ありスクイズありの多彩な攻めで小禄の投手陣から7得点します。とにかく左打者が多く、各打者の振りが鋭くて上位下位満遍なくチャンスメークして効率的に加点したのが印象的です。

俺が調子に乗って沖縄の高校野球の歴史を語るシリーズ 第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会について その3

今日(7月16日)は夏の甲子園沖縄予選の準決勝を現地観戦しました。前回の記事で

嘉手納 3-1 那覇西

小禄 8-7 美里工

と予想しましたが、実際の試合結果は

嘉手納 3-0 那覇西

美里工 7-4 小禄

となりました。観戦レビューを載せますので、明日の決勝戦の観戦のお役にたつとありがたいです。

俺が調子に乗って沖縄の高校野球の歴史を語るシリーズ 第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会について その2

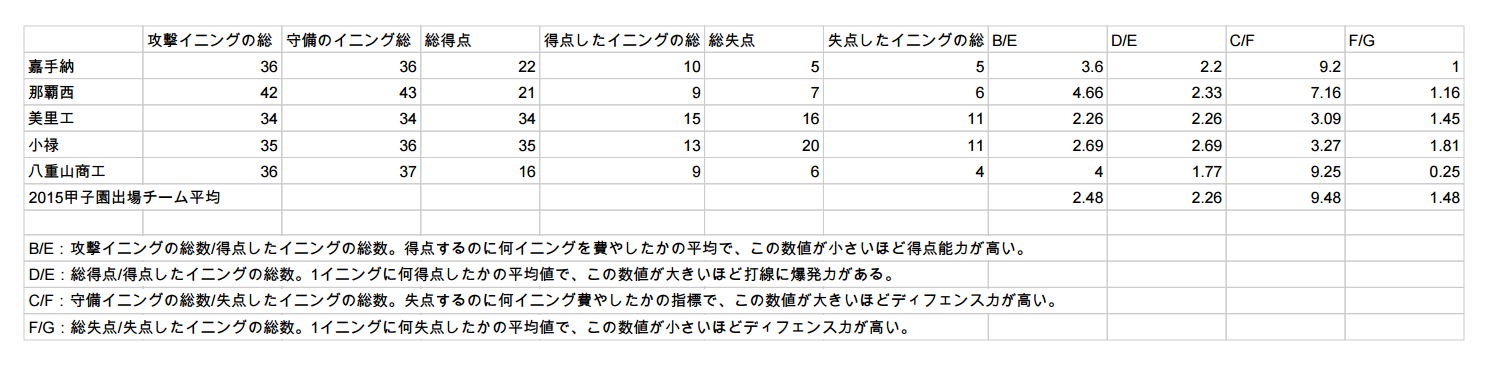

では準決勝に進出した4チームの比較表をチェックしましょう(プラス八重山商工と2015年甲子園出場チームの平均値も記載)。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FA308_VklTMuJVOFVHsfu9nY3tO2qJhKThcUvuqVsYA/pub?output=pdf

上記のデータは単純にイニングや得点、失点のデータをまとめてチームの勝ちあがり方を調べただけですが、意外に参考になります。これらのデータから嘉手納と那覇西はディフェンス重視で勝ち上がり、小禄と美里工は打撃戦を制したことがわかります。

俺が調子に乗って沖縄の高校野球の歴史を語るシリーズ 第98回全国高等学校野球選手権沖縄大会について その1

いやぁ、今年の夏の高校野球沖縄予選は歴史上まれにみる波乱の大会になりました。まさか沖縄尚学が3回戦で宜野座に完敗するとは…しかも勝った宜野座もベスト8で逆転負けを食らうし、まさに読めない展開になっています。

春のシード校が3回戦で全滅なんて、ブログ主が知るかぎり聞いたことありません。シード校がふがいないというよりは沖縄県の公立のレベルが上がっていて、強豪といえどもコンディション調整を誤るとあっさり負けてしまうのです。事前予想がここまで外れたのは残念ですが、県全体のレベルが上がっている何よりの証拠で野球ファンとして実に嬉しい限りです。

俺が調子に乗って高校野球を語るシリーズ 興南vs嘉手納の9回表のクロスプレーを解説するよ。

7月9日コザしんきんスタジアムで行われた3回戦、興南vs嘉手納の9回表のクロスプレーにおける誤審騒動について解説します。先ずはYouTubeの動画をどうぞ。

8回裏終了時には1-0と興南が1点リード、9回表で後がない嘉手納高校はノーアウト1塁で4番がレフトオーバーの長打を放ちます。その時のホームでのクロスプレーの判定が物議をかもしたのですが、たしかにこの角度から見るとアウトに見えます。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 男色の慣習がなかったこと 最後に

最後に琉球・沖縄の歴史において(ブログ主が知る限り)ただ一人男色家がいますが誰だと思いますか?何を隠そうその人物は奈良原繁氏です。その逸話を記載して男色の慣習がなかったことの閑話を終了します。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 男色の慣習がなかったこと その5

日本の歴史において男色は僧侶の慣習から武士の慣習と伝播します。このことは、仏教が武士の間でも深く信仰されていたことを物語るのですが、琉球・沖縄の歴史において13世紀末にに伝来した仏教から士族の間に男色の慣習は広まりませんでした。

琉球王国時代の宗派は臨済宗と真言宗です。沖縄最古の寺院は護国寺(沖縄県那覇市若狭)で宗派は真言宗です。真言宗が伝来したにも関わらず、男色の慣習がもたらされていないのはどう考えてもおかしいのですが、問題は歴史家が其の点に気がついていないことです。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 男色の慣習がなかったこと その4

琉球・沖縄の歴史において辻町などに代表される風俗街が誕生したのは約500年前です。風俗産業に従事する女性のことを尾類(ジュリ)と呼びますが、琉球の風俗産業の担い手はすべて女性で実はまったく男性が関与していなかったのです。

日本の風俗産業の場合は中間搾取者として必ずと言っていいほど男性の存在がありますが、琉球・沖縄の歴史では1945年(昭和20)まで風俗産業に男性は一切関わっていなかったのです。このことは性産業を考える上では異例この上ないと言っても過言ではありません。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 男色の慣習がなかったこと その3

「沖縄の艶笑譚」という本があります。内容は「民謡昔エロトーク集」で庶民や士族の下ネタ中心に不倫や複数プレイ、果ては獣姦のエピソードまで記載されていて良い子の皆さんには読んで欲しくない本です。ただし何事にも例外があってこの本には男色のエピソードが一つも記載されていないのです。

オモロにも琉歌にも文学にも男色をテーマにした作品はありません。例外として組踊りの二童敵討にそれらしき記載があるのみでしょうか。この作品は親の敵を討つのがテーマで男と男の痴話のもつれから刃傷沙汰になった訳ではありません。衆道敵討ち*とは全く違います。