先日、松岡政保(まつおか・せいほ)氏の回顧録『波乱と激動の回想』を流し読みした際に、実に興味深い箇所を発見しました。それは同著343㌻から「歴代高等弁務官の思い出」について記している中で、琉球政府行政府ビルから米民政府が移転したエピソードを追記していることです。

シリーズ

長嶺秋夫さんのいい話 – その2

今回も長嶺秋夫さんのいい話を掲載します。以前、当ブログにて『台湾および大陸の中国人との付き合いについての考察』という記事を配信しました。その中で長谷川慶太郎著『迷走する中国』からのエピソードを抜粋して、台湾および大陸の中国人との交際には事実に基づいた率直な態度が必要であることを明記しました。長嶺秋夫さんは複数回台湾を訪問していますが、彼も台湾の中国人と接する際に”率直さ”をもって対応しています。

台湾の中国人は我が沖縄のことを”琉球”と呼び、日本と琉球は別であると認識する傾向があります。長嶺さんはこの点について、「沖縄県民は、まぎれもない日本人であると同時に……」と明快に説明し、そのことが現地の人達からかえって好感をもって受け止められます。昭和40年(1965年)の話ですが、現在でも通用する内容ですので読者のみなさん、是非ご参照ください。

長嶺秋夫さんのいい話 – その1

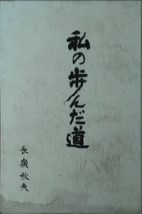

今回はアメリカ世の時代(1945~1972)における立法院(現在の沖縄県議会)の名議長として名を馳せた長嶺秋夫(ながみね・あきお)さんのいい話を掲載します。彼は昭和29年3月(1954年3月)に第2回立法院議員に当選して18年間立法院副議長および議長を歴任し、戦後沖縄の政治を語る上で欠かせない人物と言っても過言ではありません。

長嶺氏の自叙伝である『私の歩んだ道』(昭和60年刊行)はブログ主もよく参照しますが、その中に佐藤栄作首相のエピソードが記載されていました。該当部分を抜粋します。長嶺さんの短い証言から佐藤首相の沖縄に対する”格別な想い”を感じ取ることができます。

【地元散策】宜野湾市喜友名(きゆな)の石獅子群巡りをしてきたお話

先日(6月18日)、唐突ではありますがブログ主は我が宜野湾市喜友名にある石獅子群をチェックしようと思い立ち、今回はそのときの散策記事を掲載します。

ちなみに平成27年(2015)に喜友名区自治会から発行された地元史『喜友名誌 ちゅんなー』によると、これら石獅子は「村落獅子」に分類、喜友名集落が碁盤型集落になったのは1737年以降のためおそらく18世紀ごろに作られたのではと記載があります。喜友名の石獅子に関する詳細な説明は後日史料として当ブログで掲載しますので、今回は先に7対のシーサーめぐりの記事をアップします。地元史好きの読者のみなさん、是非ご参照ください。

【再考】 キャンプ・シュワブ誕生の経緯 – その4

今回は、“キャンプ・シュワブ誘致説”の根拠の一つでしょうか、平成4年(1992年)9月18日の沖縄タイムスに連載された『弁務官周辺の秘話 – ジョージ・サンキ語学将校の証言』の全文を抜粋します。読者のみなさん是非ご参照ください。

小渡三郎さんのエピソード

唐突ですが、なんとなくゆるい記事を書きたいとの思いつきから、今回は小渡三郎(おど・さぶろう)さんのエピソードを掲載します。ちなみにこの人、追悼録を読むと打線が組めるほどエピソードが豊富ですが、今回はその中のひとつで昭和19(1944)年に海軍兵学校を受験するために鹿児島で起こした事件を紹介します。

【再考】 キャンプ・シュワブ誕生の経緯 – その3

今回は昭和31年12月の土地接収に関する記事を掲載します。前述したとおり、昭和30年(1955)年の2度の接収予告では比嘉村長を始め久志村の地主は反対の立場でした。ただし3度目にあたる昭和31年12月20日の新規接収予告においては、「契約を前提」として話がすすみ、そして同月28日にスピード契約という異例の展開となります。

広告とヌード写真

ここ数日キャンプ・シュワブ関連で昭和30年前後の新聞をチェックしているのですが、やはり時代というかなんというか映画等の広告が現代基準ではありえないほど“エグい”描写になっています。具体的にいえば“よい子が見てはいけない広告”が目立つのですが、この件に関して昭和31年(1956年)12月25日の琉球新報にコラムとして掲載されていました。読者のみなさん、是非ご参照ください。

【再考】 キャンプ・シュワブ誕生の経緯 – その2

前回記事において、昭和31年(1956年)12月22日の沖縄タイムスの記事から比嘉久志村長の談話を掲載しましたが、今回は同日の琉球新報の記事を掲載します。

【再考】 キャンプ・シュワブ誕生の経緯 – その1

以前に当ブログで『当間重剛回想録』を参照に、“キャンプ・シュワブ誕生の経緯”の記事を掲載しました。今回は新に史料を入手できましたので、誕生の経緯について再考します。ちなみに何故史料を集めたかといえば、単純にキャンプ・シュワブは地元が“誘致”したのか、それとも“新規接収の応じた”のか気になったからです。

まず調べたのが、土地連(沖縄県軍用地等地主連合会)はこの案件をどのように記載しているのかです。理由は当時の土地問題における「一括払い反対」「新規接収反対」の運動の中核が土地連だったからです。該当部分を抜粋しましたので、是非ご参照ください。(ちなみに桑江朝幸さんの著書を読むと、この案件に対し明らかに不快感を抱いています)

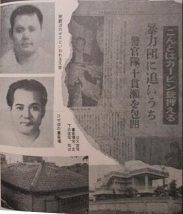

「喜舎場朝信を救う会」について調べてみたよ

先日(4月29日)に公開した記事、“沖縄ヤクザ関連の蒐集したエピソードを適当にならべてみた”がブログ主の予想の斜め上を行く反響でしたので、今回も調子に乗って沖縄ヤクザ関連の記事を掲載します。前回の記事において(個人的に)一番衝撃だったエピソードに、昭和38年2月に「喜舎場朝信を救う会」が開催された件がありますが、実際に当時の新聞を調べたところ本当にあったので、今回は書き写し分を掲載します。(注、月間沖縄では開催日が2月13日とあるが、琉球新報では2月14日午後3時となっています。開催場所がコザ市照屋の区民館(公民館)であることは一致。)

理性を失った人たちの姿

ここ最近ブログ主は“教公二法”関連の史料集めを行っています。不定期に図書館等に通って当時(昭和42年)の新聞や関係著書をチェックしているのですが、その中に興味深い記事がありました。教公二法に関しての詳細は後日アップすることにして、今回は昭和42年2月25日の琉球新報のコラムの書き写しを掲載します。

おまけ 辻政信氏失踪事件に関する記事

先日昭和53年(1978)10月の県内二紙(琉球新報、沖縄タイムス)を調べていたところ、辻政信失踪事件に関する記事が掲載されていましたので、ついでといっては何ですが当ブログにて書き写しをアップします。真偽は不明ですが、一般紙が事件について大々的に掲載している点が実に興味深いです。読者の皆さん是非ご参照ください。

「だから何?」って感じ

平成30年(2018年)4月23日の沖縄タイムス(社会 – 26)に以下の記事が掲載されていました。全文を書き写しましたので読者の皆さん是非ご参照ください。

「琉球新報」に復元改題

琉球新報八十年史 – 新聞にみる沖縄の世相(1973年)の通史編 – 第五章に以下の記載があります。