今回も笹森儀助著『南島探験』から明治26年(1893年)当時の那覇港の様子を紹介します。大正・昭和の時代の史料を参照すると、沖縄から大阪へ砂糖樽を輸送する運賃より、台湾から大阪まで輸送する(砂糖樽の)運賃のほうが安いとの記述が散見されます。ブログ主は沖縄より台湾のほうがはるかに多くの砂糖を輸出していたから(台湾 – 大阪間のほうが)輸送賃金が廉価でも引き合ったと考えていましたが、どうやらそれだけではなかったようです。先ずは下記史料をご参照ください。

シリーズ

125年前の首里の様子

今回は明治26年(1893年)当時の首里の様子を紹介します。笹森儀助著『南島探験』からの引用ですが、明治12年(1879年)の廃藩置県から14年、旧都の寂れっぷりが予想の斜め上を行くレベルでブログ主は衝撃を受けました。著者の笹森儀助は青森県出身で、明治26年5月11日青森を発し、青森→東京→神戸→鹿児島を経由して同年6月1日に無事那覇港に到着します。彼が首里の尚氏宅の訪問および墳墓(玉陵)の参拝を試みたのが翌日の2日ですが、その時の様子を抜粋しましたので是非ご参照ください(原文およびブログ主による意訳を掲載しました)。

とある善良な市民がマスコミデビューしたときの記事を見つけた件

今回は沖縄戦後の新聞をチェックした際に発見した記事について言及します。昭和25年(1950年)10月14日付うるま新報に掲載された「女中殺し」の事件ですが、後に”善良な市民”としてコザ市で名士扱いを受けた人物の名前が記載されています。

*カンパン:沖縄戦後に各地に設置された収容所兼労務宿舎のこと。RTBカンパンは那覇、AJは普天間にあった。

*被害者の名前は黒字で伏せています。

とある沖縄ヤクザ界の大物と思わしき人物の記事を見つけた件

本日『うるま新報』ほか戦時中および戦後の新聞をチェックしている際に、偶然ではありますが興味ある記事を発見しました。本命は「玉城繁政」という人物を調べていたのですが、それとは別に沖縄ヤクザ界における大物と思わしき人物が引き起こした事件についての記述が見つかりました。早速ですが読者のみなさん、是非ご参照ください。

米軍が最も恐れた男ですら恐れたこと

今回はひさびさに”不屈さん”ネタを提供します。昭和38年5月発行の『月間沖縄』の企画で瀬長亀次郎伝が3回にわたって掲載されていますが(現代人物評伝 – 人民党委員長 瀬長亀次郎)、ブログ主はその史料をチェック中に気になる記述を見つけました。ちなみに著者は仲宗根源和氏で戦前から戦後にかけての瀬長氏の経緯を詳しく記述していて、瀬長亀次郎関連の史料のなかでも一級品の内容です。該当部分を抜粋しますので読者のみなさん是非ご参照ください。

第一回県費留学生の謎

今回は明治15年(1882年)の第一回県費留学生の気になる点について言及します。『太田朝敷選集〈下巻〉』に年譜が掲載されていますが、その中で同年12月4日、上京した留学生たちが明治天皇に拝謁したとの記載記載がありました。詳細は下図をご参照ください。

*第一回県費留学生:1882年(明治15)年、沖縄から県費で東京へ留学した謝花昇、岸本賀昌、太田朝敷、高嶺朝教、今帰仁朝蕃(中途で帰郷、山口全述に代わる)ら5名のこと。学習院から農科大学や高等師範、慶応大などで学ぶ。

ツッコミを入れたい記事を二つほど紹介するよ

今回はアメリカ世の時代(1945~1972)における事件・事故の記事を2つ紹介します。沖縄タイムス社が編纂した『沖縄年鑑』からの引用ですが、ちょっとツッコミを入れたい気分になった内容です。読者のみなさん是非ご参照ください。

恩知らず考

すでに当ブログに取り上げた案件ですが、伊波普猷先生の『古琉球』の論説 – 沖縄人の最大欠点 – についてブログ主が調子に乗って言及します。

ちなみにこの論説が『沖縄新聞』掲載されたのは明治42年(1909)2月21日であることを考慮の上で下記引用をご参照ください。

勤労意識の違いについての考察

明治の時代に来沖した他府県人の手記を確認すると、必ずと言っていいほど男逸女労(だんいつじょろう)、あるいは遊手徒食(ゆうしゅとしょく)の表現を見かけます。男逸女労とは文字通り”男は働かず女が働いて食わせてもらう”の意味ですが、太田朝敷先生は『沖縄県政五十年』において「それはあらぬ誤解である」と憤慨しています。確かに太田先生のご指摘どおりこの件は誤解に基づく風評被害の一面がありますが、他方当時の士族たちに勤労意欲が欠けていたことは否定できません。試しに下記引用をご参照ください。

國體政體永久不相替是迄通被仰付候段一昨年外務卿ヨリ御達有之

明治8年(1875年)における琉球藩と明治政府との交渉に関して調べているうちに、外務卿副島種臣より琉球藩国体永久不相替の言質とその覚書があり、それを理由に琉球藩が藩政改革を拒んだとの記述を見つけました。実際にそのような覚書があるのかチェックしたところ、意外にも簡単に見つけることができましたので今回当ブログにて紹介します。明治6年(1873年)9月20日付の琉球藩への達書をご参照ください。

グロリア台風のお話

先月29日に非常に強い勢力で沖縄本島を通過した台風24号(チャーミー)は風害の凄さをまざまざと見せつける結果となりました。沖縄県民にとっての一番のダメージは広範囲で発生した停電で、ブログ主も今更ながら電気のありがたさを実感した次第であります。不幸中の幸いは現時点で死者が1人もいないことですが、これは沖縄社会のインフラ整備が万全である故の結果です。

今回は昭和24年(1949年)7月23日に沖縄本島を襲撃したグロリア台風について言及します。読者の皆さんぜひご参照下さい。

琉球独立論が抱える致命的な欠陥

以前当ブログにおいて『琉球独立論考』と題して沖縄における独立論の欠点を指摘しました。改めて説明すると、「独立論は歴史において琉球民族が存在したことを前提に理論を組み立てている」ことは仮説と事実の混同であり、先に万人に通用する民族論を確立すべきであるとの記事内容ですが、今回は琉球民族の定義についてもう少し詳しく言及して現在の独立論が致命的な欠陥を抱えていることを説明します。まずは琉球独立運動かりゆしクラブの屋良朝助氏の見解をご参照ください。

2018年沖縄県知事選挙についての考察

先月30日に投開票された2018年沖縄県知事選挙は周知のとおり玉城デニー氏が佐喜眞淳候補に圧勝しました。すでにWebやSNSでは選挙に関する記事や書き込みが目立ちますが、ブログ主も調子に乗って今回の選挙結果の歴史的意義などについて言及します。ただしブログ主は選挙の素人のため勝因あるいは敗因について語る資格がありません。あくまで第三者の立場から見た所感になります。この点を考慮したうえで読者のみなさん是非ご参照ください。

翁長知事の遺志を受け継ぐとは

以前、当ブログにて『琉球・沖縄における国防意識の変遷』と題して旧革新勢力の日米安保および在沖米軍に対する考え方について言及しました。これまで革新共闘会議(かくしんきょうとうかいぎ)は日米安保反対、在沖米軍の即時撤退のテーゼで国政および地方選挙を戦ってきましたが、その根拠の一つに「基地があるから沖縄は戦争に巻き込まれる」との発想があります。

以前は小室直樹著『ソビエト帝国の最期』からの一節を紹介して、彼らの安全保障に関する考え方を説明しました。小室博士の指摘は日本人の戦争に関する観念を上手に説明していますが、我が沖縄の場合はそれだけではありません。「日共の対琉要綱」も大きな役割を果たしていることが分りましたので今回当ブログにて言及します。

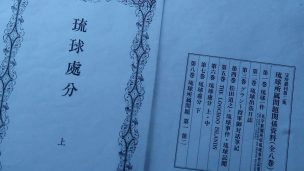

明治政府はなぜ琉球を日本と見做したか

今回は明治政府が何故琉球を日本の版図(主権の及ぶ範囲)と見做したかについて言及します。というのはブログ主が確認した限りですが数多くの琉球・沖縄の通史でこの件について詳細に説明している著書を見つけることができないからです。ちなみにこの案件について詳細に記述しているのが喜舎場朝賢著『琉球見聞録』や松田道之の『第一回奉使琉球始末』ですが、今回松田の史料を利用して当時の明治政府の琉球における立場について説明します。