以前、当ブログにて琉球・沖縄の歴史上で確認できる限り最初に文字が読めた女性について言及しました(琉球・沖縄の歴史上最も偉大な女性の思い出話)。今回は『琉球新報』あるいは『沖縄県史 – 資料16、女性史新聞資料明治編』を参考に、同時代に文字が読めたであろう女性について記事をまとめてみました。

シリーズ

號問慰軍皇 – 輯特回二㐧

今回は昭和15年(1940年)8月25日付沖縄朝日新聞の記事を紹介します。これは支那事変3周年を記念した特集号で、当時の沖縄社会の様子が写真つきで掲載されている一級の史料です。そのなかに『職場より戦線へ!』と題して沖縄朝日新聞社の社員さんの集合写真が掲載されていました。それと支那戦線で奮闘している兵隊さんたちへのメッセージもあり、ブログ主が全文書き写しましたので読者の皆さん是非ご参照ください。

突っ込まざるを得ない記事を紹介するシリーズ – その4

今回は昭和38(1963)年の琉球新報社会面を中心に “突っ込まざるを得ない記事” の特集です。当時の記事を参照して痛感するのはアメリカ世時代の琉球住民と現代の沖縄県民との意識の違いです。

56年前の琉球新報の記事から

本日は昭和37年(1962)12月27日付の琉球新報から興味深い記事を見つけましたので紹介します。現代と同じくアメリカ世時代も「歳末助け合い運動」が実施されていて、二千五百㌦の寄付金が集まったニュースが報じられていました。ブログ主が全文を書き写しましたので、早速ですがご参照ください。

(注)当時の1㌦は360円で、それに約4倍すれば現在価格と見做すことができます。

突っ込まざるを得ない記事を紹介するシリーズ – その3

今回の突っ込まざるを得ない記事シリーズは、昭和37年から38年にかけて大問題になった “少年非行” に関する記事を取り上げます。琉球新報の社会欄を参照すると、連日のように少年少女の非行に関するニュースが報じられ、昭和38年には計7回の特集記事まで掲載されていました。

突っ込まざるを得ない記事を紹介するシリーズ – その2

今回も突っ込まざるを得ない記事について言及します。昭和37(1962)年の暴力団抗争を調べるために当時の琉球新報の社会面をかたっぱしからチェックしたところ、現代人のセンスからはとても考えられない記事がわんさと見つかりました。

突っ込まざるを得ない記事を紹介するシリーズ – その1

今回はゆるい話題を提供します。昭和20年から37年までの新聞(うるま新報、琉球新報)をチェックすると、現代基準からすればツッコミを入れたくなる記事が数多く見受けられます。ブログ主が確認できただけでも10以上の記事(および広告)があり、今回はその中からえりすぐり(?)の4つを紹介します。読者の皆さん、是非ご参照ください。

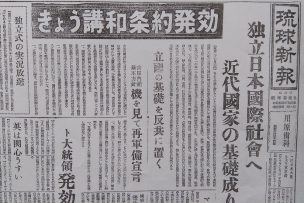

サンフランシスコ講和条約批准に対する瀬長亀次郎氏のコメント

今回は昭和27年(1952)4月28日、サンフランシスコ講和条約批准の日における瀬長亀次郎氏のコメントを掲載します。不屈さんこと瀬長亀次郎氏関連の史料をチェックして印象的なのは、威勢の良い発言の場合には決まって何か”ウラ”を感じることです。そして今回の平和条約に対する瀬長さんのコメントや当時の新聞を参照すると面白いことに気が付きました。瀬長さんのコメント全文を書き写しましたので読者の皆さん、是非ご参照ください。

沖縄県民の本質

今回は昭和27(1952)年11月14日付琉球新報に掲載された社説「琉球と現実」について言及します。ブログ主が確認した限りではありますが、ここまで沖縄県民の本質をズバリ指摘した言説はちょっと見当たりません。昭和27年当時とはいえ現代の沖縄県民にも通ずる内容で、当時の言論人のレベルの高さを伺い知ることもできる貴重な史料です。

当ブログ始まって以来のスクープ案件

本日ブログ主は何気に昭和27年(1952年)10月の琉球新報記事をチェックしていたところ、一際目を引く記事を発見しました。当ブログは平成28年(2016年)5月19日に開始して2年以上経過、その間数多の史料を閲覧および記事として配信してきました。その中でも今回発見した記事は最高レベルのスクープであること間違いありません。ブログ主が知る限りでは初めて確認した案件です、読者の皆さん是非ご参照ください。

沖繩の魂未だ死せず

今回は昭和26年(1951年)9月23日付琉球新報の社説を紹介します。当ブログにおいて既に紹介しましたが、同年9月10日付でうるま新報から琉球新報に復元改題後間もない時期に「沖縄の魂未だ死せず」と銘打った社説が掲載されたことにブログ主は感動を覚えました。理由は民族的な意味を含む形で”沖縄”という単語を使用しているからです。

誤解を招きかねない表現

今年の9月15日付琉球新報〈社説〉において「琉球新報はきょう創刊125年を迎えた。明治、大正、昭和、平成の激動の時代を歴史の目撃者として記録し、県民の利益、人権を守る姿勢で報道、言論を続けてきた。」との記述がありました。琉球新報は沖縄初の新聞社として明治26年(1893年)9月15日に創刊されたことは間違いありませんが、”創刊125年”という表現は正確ではありません。理由は〈社説〉でも言及していますが、琉球新報は終刊の歴史があるからです。さっそくですが昭和15年12月18日の琉球新報の記事をご参照ください。

沖縄ヤクザ関連の蒐集したエピソードを適当にならべてみた – その4

今回は、昭和36年(1961年)9月9日に起った「西原飛行場事件」について言及します。この事件は同年11月号の『月間沖縄』で公にされ、その中で始めて又吉世喜の存在がマスコミに登場しました。そして昭和38年(1963年)3月号の『月間沖縄』と昭和40年(1965年)9月9日付琉球新報特集記事『組織暴力(6)』のなかで同事件の詳細が掲載されていますが、一部記述に食い違いがあります。

差別撤廃させよう

ここ最近ブログ主は昭和43年度(1968年)の新聞記事を精力的にチェックしていますが、その中に気になる記述がありましたので紹介します。同年7月12日付の琉球新報11面で「沖縄他府県人会」の結成に関する内容です。読者のみなさん是非ご参照ください。

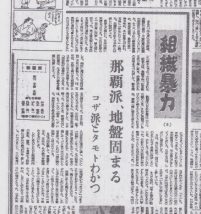

沖縄ヤクザ関連の蒐集したエピソードを適当にならべてみた – その3

今回はひさびさに沖縄ヤクザに関する記事です。昭和40年(1965年)9月4日付「琉球新報7面」に『組織暴力』とのタイトルで計15回の連載企画記事が掲載されていました。警察の”G”資料を元に当時の記者たちが総力をあげて取材した特集記事で、これらの特集を組まざるを得ないほど当時の沖縄社会はアシバーたちが幅を利かせていたことが分ります。これら特集記事の中でブログ主が気になった点をいくつか抜粋しますので、アングラネタ好きの読者の皆さん是非ご参照ください。