先日、沖縄県立図書館で復帰直後の新聞をチェックしていたところ、とある市議の訃報記事に目が留まりました。昭和50年(1975)3月24日付琉球新報夕刊に掲載された小さな記事ですが、ブログ主にとっては驚きの内容でしたので該当部分をコピーして持ち帰りました。試しに同年同日の沖縄タイムスにも同様の訃報記事が掲載されていましたが、今回は琉球新報の記事を紹介します。読者のみなさん是非ご参照ください。

コラム

沖縄のマスメディアが過去に実施した啓蒙活動の一例

以前、当ブログにて”沖縄のマスコミは本当に偏向しているのか”の記事を配信し、その中でマスコミの体質が今も昔も”啓蒙”であることを指摘しました。今回は過去の啓蒙活動の実例を紹介します。

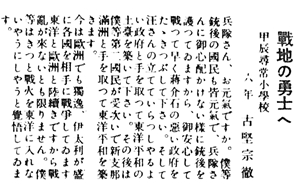

昭和15年(1940年)8月25日付沖縄朝日新聞社の特集号『第二回皇軍慰問号』の中に戦地の兵隊さんに向けての小学生の激励文が掲載されていました。啓蒙活動の一環として未成年を使う辺りは、いまも昔も変わりません。読者の皆さん是非ご参照ください。

ため息しか出てこない…

ブログ主は先月12日から県民投票に関する記事を精力的にチェックしてきました。今回の案件は投票実施の過程で「県の民意」と「市の民意」が対立するねじれ現象が発生し、最終的に県および新里米吉県議会議長の調停が功を奏して、全県一致で投票事務が実施できる流れになりました。その間の県や不参加の市長たち、および県政与野党らの動きが実に興味深く、試しにブログ主が調子に乗って経緯をまとめてみました。読者のみなさん是非ご参照ください。

沖縄のマスコミは本当に偏向しているのか

先日よりブログ主は県民投票に関するニュースを精力的にチェックしています。1月13日付沖縄タイムスの一面記事『自民系衆院議員の作成資料に県民投票「否決」への道筋 勉強会で配布』を始め、読者の投稿記事などを確認しているうちに不可解な点に気が付きました。それは沖縄二紙(沖縄タイムス、琉球新報)が県民投票を推進する方針で記事を配信していることは理解できますが、不参加を表明した5市(宜野湾市、沖縄市、うるま市、宮古島市、石垣市)を評価あるいは擁護する記事を一つも掲載していないことです。

ハンスト考

今回は、今月1月15日の午前8時から1月19日の17時まで宜野湾市役所前での”ハンスト騒動”についてのブログ主の感想を記事にまとめました。すでに県内マスコミなどで大々的に報道されてきましたが、改めて公式サイト「県民投票への参加を求めるハンガーストライキ」を参照すると、ハンストの主旨は

語るに落ちるとはこのこと

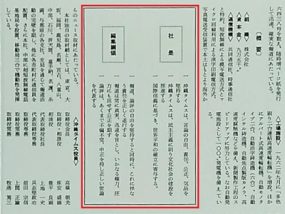

平成31年(2019年)1月12日付の沖縄タイムスに聞き捨てならない社説が掲載されていました。2月24日に実施予定の”辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票(以下県民投票)”に関する論評ですが、うっかり本音を暴露したおバカな内容ですので、読者の皆さん笑ってやってください。

県民投票をめぐる一連の騒動に関して思うこと

平成31年2月24日に実施予定の”辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票(以下県民投票)”において、すでに地元マスコミ等で報じられている通り、宮古島市、宜野湾市、沖縄市が不参加を表明しました。

この案件は当初ブログでは取り上げるつもりはなく、その理由はブログ主が法律の素人でうまく説明ができないからですが、良かれと思っての企画が結果的に悪い方向に進む典型例でもありますので、この点を中心に記事としてまとめてみました。読者のみなさんぜひご参照ください。

昭和天皇崩御三十年に思うこと

本日(1月7日)は昭和天皇崩御から30年です。ブログ主は毎年この日が訪れるたびに悔やまれるのが、復帰直後の天皇行幸が実現しなかったことで、当時の沖縄県民の抱える被差別意識を払しょくする最大のチャンスを逃してしまったことです。『屋良朝苗回顧録』を参照すると、天皇行幸のチャンスは二回あり、一つは昭和47年11月26日の植樹祭、もう一つが翌年5月に開催された若夏国体です。両イベントともに天皇・皇后両陛下のご臨席を慣例としていましたが、沖縄の特殊事情を鑑みて両陛下をお迎えすることなく開催されました。

新春企画 – コザ吉原社交街の現在

本日(1月2日)、ブログ主は沖縄市美里一丁目(コザ吉原社交街)の散策に出かけました。いまや旧真栄原社交街と同じく廃墟と化していましたが、アメリカ世および昭和の名残をとどめている数少ない場所でもあります。今回の訪問で一番驚いたのは、正月用のしめ縄を飾っている店舗をほとんど見かけなかったことです。なお撮影した写真はバックライトを強めに加工していますが、現在のコザ吉原社交街の雰囲気を十分醸し出していると思います。読者のみなさんぜひご参照ください。

蔡温時代の人民 – 1952年1月1日付琉球新報より

今回は元日企画の一環として、昭和27年(1952)元日の琉球新報の記事を紹介します。那覇市地区教育長の眞榮田義見さんが18世紀ごろの琉球王国の住民たちの生活について言及していますが、ハッキリ言って「グロ注意」の内容です。正月そうそうこんな話題もどうかと思いましたが、琉球王国の実態を把握する史料の一部として当ブログにて紹介します。

原文はすこし読みづらい部分がありましたので、ブログ主の現代語訳およびカッコ書きで西暦などを追加しました。あと原文で判読できない部分は●にて表記しました。ご了承ください。

新春 – 俺が調子に乗って今年最初の〈大弦小弦〉を予測してみたよ

あけましておめでとうございます。旧年中は当ブログをご訪問いただきありがとうございます。本年度も読者の皆様のご期待に沿うよう質の高い記事を配信する所存であります。旧年同様変わらぬご愛顧の程よろしくお願いします。

さて、本年最初は調子に乗って新年度の沖縄タイムスの名物コラム〈大弦小弦〉の予測記事を掲載します。去年に一度予測記事を書いてみましたが、やはり”本物”には遠く及ばないことを実感しました。らしさを前面に出すと(タイムス独特の)無理やり感が無くなり、無理やり感を前面にだすと、今度は文章のリズム感がおかしくなります。前回の反省を生かしつつ”らしいコラム”を作成しましたので、読者の皆さん是非ご参照ください。

「基地反対」のレトリック

平成30年(2018年)も残り少なくなりました。今年は今回を含めて208記事を配信しましたが、よくこれだけネタがあったもんだと我ながら感心している次第です。そして〆の記事はちょっと真面目に「基地反対」について言及します。ちなみにこの言葉が一般化したのは昭和43年(1968年)の主席選挙からで、当時の社会大衆党・社会党・人民党が屋良朝苗候補を擁立する際の「統一綱領」として「基地反対」を唱えたことがキッカケです。この件に関しては屋良さんの証言がありますので、是非ご参照ください。

【速報】俺が調子に乗って明日の〈大弦小弦〉を予測してみた件

本日15時57分付「沖縄タイムス+プラス」にて『宜野湾市、県民投票不参加へ 宮古島市に続き2例目』と題した記事が配信されました。すでに予想されていましたが、松川正則市長が県民投票の関連予算を計上しないことを言明したことで、来年2月24日に実施される県民投票への宜野湾市の不参加は決定的になりました。それに伴って今回ブログ主がひさびさに調子に乗って明日の沖縄タイムスのコラム〈大弦小弦〉を予測してみました。ちょっと香ばしさに欠ける内容ではありますが、宜しければ読者の皆さん是非ご参照ください。

誤解を招きかねない表現

今年の9月15日付琉球新報〈社説〉において「琉球新報はきょう創刊125年を迎えた。明治、大正、昭和、平成の激動の時代を歴史の目撃者として記録し、県民の利益、人権を守る姿勢で報道、言論を続けてきた。」との記述がありました。琉球新報は沖縄初の新聞社として明治26年(1893年)9月15日に創刊されたことは間違いありませんが、”創刊125年”という表現は正確ではありません。理由は〈社説〉でも言及していますが、琉球新報は終刊の歴史があるからです。さっそくですが昭和15年12月18日の琉球新報の記事をご参照ください。

ファクトチェックが極めて困難なことの実例

本日(12月8日)の琉球新報を閲覧中に、緑ヶ丘保育園の事件から1年が経過していることに気が付きました。ブログ主は当ブログにてこの事件に関する記事を掲載し、「今後この事件が基地反対派や反戦平和活動家にとって「なかったことにされる」ことだけは容易に予想できます」と〆ましたが、実際に「なかったことにされる」ことはありませんでした。理由は簡単で、去年12月13日に普天間第二小学校に本当に米軍ヘリから部品が落下する事件が発生したからです。