今回は、瀬長亀次郎さんの足跡をチェック中に発見、『琉球新報80年史 – 新聞にみる沖縄の世相』の通史篇に記述されていたウルマ新報誕生の経緯を掲載します。それはウルマ新報初代社長島清(しま・きよし 1908~1997)さんの証言で、非常に興味深い内容になっています。

島清さんは東京府出身。いかなる理由か不明も昭和20(1945)年沖縄戦に巻き込まれて、そして収容所生活を送っていた7月に米軍からの依頼で新聞の発刊に尽力することになります。彼は昭和21(1946)年9月までウルマ新報の社長を務めますが、ブログ主が一番目を引いたのが後任人事で、最初は池宮城秀意(いけみやぎ・しゅうい)さんに断れらる→その次瀬長亀次郎さんに依頼するという流れではなくて、その間に当間重民(とうま・じゅうみん)さんに一度内諾を得たという点です。

当間さんが一度受けた話を何故断ったかは不明も、両者(当間・瀬長)ともに又吉康和さん(当時沖縄民政府の副知事兼総務部長)に近い人物であることが実に面白いところ、株式会社になる前は沖縄民政府の総務部管轄の「うるま新報課」であったことが大きく影響していたと考えられます。

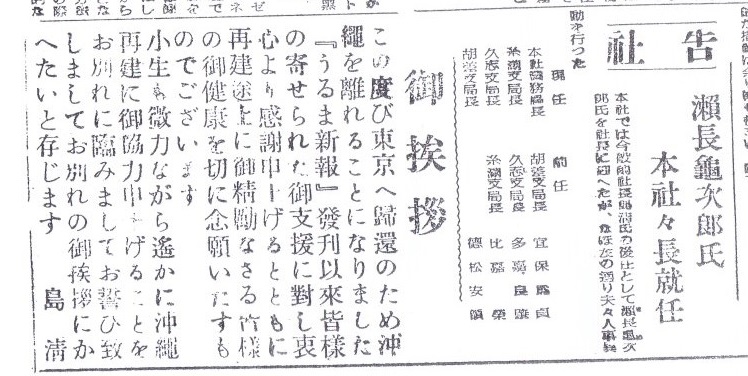

【昭和21年9月20日- 瀬長社長就任の社告】

【ここから島清さんの証言】

1945年(昭和20年)7月の初めごろ日本語の話せる米海軍大尉(人類学専攻の大学教授サトルス氏)が、2名の二世軍曹を伴って訪ねてきた。この混乱状態で住民はニュースを渇望していると思う。新聞を発行してくれる人はあるまいかと、市長と小橋川所長に問うたところ、君以外に適任者はないといわれて、相談に来た。軍の援助で新聞を発行してくれる気はないか、という趣旨の口上であった。

日米開戦当初既に敗戦を予測し、沖縄戦の敗北は日本の敗戦に繫る終局的なものと判断しており、申し出は天来の福音だと思った、併し軍の意図を明確に把握するまでは、軽々に意思表示をしてはならないと思い、かつはまた此の際、彼等のテストをしてみるのも一興と議論をふっかけ、殊更思想信条や国際政局を論じ、彼等の反応を見究めつつ次の諸点を強調した。

沖縄県民の多くは、今でも日本軍逆上陸を信じ、必勝を疑っていない。これ程盲信している県民に、何時か誰かが真実を知らせる役割を果たさなければなるまい。偽りない世界を紹介し、次の時代に遅れをとらせないよう、方向を示すことは、やり甲斐のある尊い仕事だとは思う。軍は民心安定の手段に新聞の発行を望んでいるのであろうが、私も民心の安定を欲している。その限り軍の意図は諒解できるし、その意味では新聞発行に興味がないでもない。とは言っても、社会主義者であり日本の軍国主義にも同調しなかったが、貴国のミリタリズムに対しても例外ではない。特に、米国のやり方に納得しかねるものがある。もはや日本の降伏は時の問題で、戦争は終局を迎えており、作戦上基地建設は不要なはずなのに、米国は堅固な施設を進めつつある。米国は大西洋憲章を犯して沖縄を保有する邪心あるものと疑わざるを得ない。もしそうだとすれば、断乎排撃する。引揚げが開始されたら東京へ行き、米国の意図を粉砕する決意だ。(事実、沖縄を引揚げるとき、勿論、集会は禁じられていたが、各収容所で演説会を催して、マッカーサラインの撤廃と日本復帰を強調した。当時日本復帰を演説した者は私独りで、文書でそれを訴えたのは仲吉良光氏だけである。サトルス氏に放言したとおり、第一回国会の参議院外務委員会の議事録によって周知の如く、爾来今日まで国会の内外で復帰問題を取り上げてきた)従って占領軍という権力を楯にしての話なら、これ以上聴く必要はない。と答えた。

氏は日本語で言葉短く”沖縄の将来についてはマッカーサーと雖も予測できまい。新聞の必要性は君の理解どおり、何処の文明社会にもあるような、新聞として、事実を伝えてくれればよいので、別段それ以外の望みはない。軍の善意を理解して欲しい。単純労働者と違って、高度のインテリゼンスが要求される仕事を権力でやらせようと思う程愚ではない。しかも最後まで軍国主義に抵抗し、社会主義団体のボスだった思考堅固の君だ。命令などで動くはずはあるまい。東京へ引揚げるというのは予想しなかった。沖縄にいる間でもよい、住民のためぜひ引受けてもらいたい、軍は如何なる援助も吝(おし)まない”との趣旨の要請であった。貴下と軍の善意は諒解できた。沖縄県民のためにとの提案なら条件次第で考慮に値する。と答えた。条件とは何かと問うので左の三条件を示した。

合意三条項

一、新聞は県民のためのものとし、私の責任で発行する。

一、人事、編集、運営等一切、私の権限の属するものとする。

一、軍は援助だけで干渉はしない。

これは私の最低条件である。貴下に異見があるなら承りたいと問い返したが、全面的に承知だとの返事で引受けた。

▹新聞の発行準備 新聞発行を引受けるや即時作業班長を辞し準備に着手した。サトルス大尉は、東恩納にある軍の建物を提供するから社屋にしてはと申し出てきた。形式的には合意三条項に因って、新聞を発行しようとしているが、単なる口約にすぎない。占領軍対被占領人民という冷厳たる事実に鑑みて、そんなものは軍の都合で何時でも吹き飛ばされてしまう恐れがある。その口約を如何にして軍に尊重されるかは、今後の大きな課題であり、細心の配慮の要求されるところである。そのためには軍の援助を必要最小限に止めなければならないとの考慮より、大尉の好意を謝し申し出は断った。

屋嘉市長を煩わし、焼け残った瓦葺き二階建ての民家を使用させてもらった。社屋も決まり新聞発行の準備時より、サトルス大尉外五名が援助名目で在社してくれるようになった。もとより監視や検閲のためでないのは断るまでもない。外面的に奇妙な関係とみられ、種々の憶測を生んだようであった。併しそれはげすのかんぐりというもので当時軍人は、外出の口実をみつけて、民間人と接触したがっていた。一方民間人は収容所外の通行は禁じられ、軍の援助なしに新聞を作りうる条件は全く存在しなかった。新聞発行のため私は軍の援助が欲しかったし、彼等もまた新聞社援助の口実を欲していた。この条件を私は最大限に活用し、新聞社は一時彼等の溜場になっていた。私は彼等を被用人の如く使い、彼等も頼まれることを期待し喜んで協力した。軍と私の関係は、翌年9月私が沖縄を引揚げるまで、唯一度の些細なトラブルを除いては総て順調だった。軍は即座に優秀な最新式オールウェブ受信機一台と事務用品一切を提供してくれた。

▹新聞発行の協力者達 早速人集めに取りかかり、編集関係に金城直吉君(兼城村出身で国文学専攻の前中学教師)糸洲安剛君(元兼城小学校訓導)。工場責任者に幸喜達道君を配し、彼等を軸に所要の人員を配置した。週間タブロイド版、謄写印刷で創刊号を発行したのが7月下旬であった(琉球新報80年史によると創刊号は昭和20年7月25日)。

▹題名ウルマの由来 何故、耳馴れないウルマという題名にしたか。沖縄、琉球、朝日、毎日といった題名は、従来よく使用された題名である。併(しか)しそれらの新聞はおしなべて軍閥の片棒を担いで、県民をかかる惨めな状態に誘い込んだ共犯者であり、言うなら戦犯新聞とも言うべきである、という考え方で最初から全然念頭におかなかった。

沖縄の歴史で、他の侵略を受けなかった平和で自由の時代はいつ頃、その時代沖縄を何と呼称していただろうか、などと、独り瞑想しつつ詮索してみた。

平安朝の昔にそれをみることができる。ときの大宮人が沖縄を含む島々をウルマと呼称していたような記憶もあり、これなら詩情も豊かで、平和を念ずるこの新聞の題名にもっとも相応しいと思い内心「ウルマ新報」と決め、金城直吉君に私案を話し、意見を徴したところ賛成してくれたので本決めにした。

▹編集方針 新聞を編集する私の基本方針は、真実の世界と偽りなく、ニュースとして提供するにあった。軍の住民に対する示達事項はニュース価値も高いので掲載したが、軍の出し渋る事項でもニュース性のあるものは求めて記事にした。併し、反面、軍の提供するニュースと雖も、価値の低いと判断したものは採用しなかった。県民特に本当収容所内の住民の関心事は家族を含めて親戚の安否、わが家に何時帰れる(解放)かということにあったので、その点特に意を注いだ。

▹支局設置と支局長 本社の機構も整い、やがて通貨制の実施も予想された(昭和21年5月1日から実施)。その暁は当然独立しなければならない。それに備えて各収容所(地区)に支局を設置した。支局長には友人森勇君を推せんする、知念地区の徳元八一君を除いて、全員私の同志か友人で勿論私一存で決めた人事であった。その顔ぶれは、前田陳秀君、兼次佐一君、高良一君、又吉裕三郎君、宜保為貞君、浦崎康華君、知念松一君、比嘉栄君等であった。通貨制実施のときは、支局長を含む全社員に給料を支給させた。その際、軍は独立採算制を希望していたが、機は熟していないと判断したので上記の措置をとった。社長給料は知事と同額たるべしと、相当額を要求したが、部長相当額だと応じてくれないので、社長給は辞退し弁護士給(結局部長相当額だったが)を受けることにした。私が法廷に立った弁護士第一号であった。

▹株式会社に改編 1946年7月、軍から9月出航予定の引揚げ船第一便で帰還させる旨の特別内報を受けたので爾後(じご)の準備を開始した。創立当初の経緯(戦争中)や、予想外の好運に恵まれて、第三者の想像を絶するワンマン経営もできた。しかし占領下という冷厳たる現実に昭し、何人も私と同じ経営が可能であるという保証はない。将来とも、軍の容かいを排し、独自性を堅持するには、会社組織にしておくにしかずと思い、軍の承認を得た上で株式会社に改編し、株式を全社員に無償交付した(承認済み民間企業第一号である)。軍は通貨制実施の際、独立採算制を示唆した経過もあって、簡単に承認してくれた。

▹後任社長選任 機構的には後顧の憂いもなく整備も終り、問題は後任社長の選任だけとなった。池宮城秀意君に就任を求めたが健康上激職に耐えずと固辞されて当惑した。そこで池宮城君の意見も徴して、当時又吉総務部長の下で行政課長をしている当間重民氏に交渉したが、当初快諾していたのに、後日に至り器あらずと断ってきた。つぎにこれも池宮城君の意見を徴して、適格者として瀬長亀次郎君(当時糸満地区産業課長)に来てもらった。瀬長君は旧制高校の学生時代社会主義を学び放校されたと聴き知っていた。その社会主義(共産主義ではない)は今でも信条としていよう。これはうってつけの適格者として心に決めた。もとより何人の諒解を求める必要もなく私一存で決めたことはいうまでもない。そして、後事を瀬長君に委ねて、1946年9月末沖縄を離れた(琉球新報80年史 – 通史編 30~33㌻より抜粋)

・当間重民 とうま・じゅうみん(1900.8.19~1952.2.8)政治家、那覇市長。那覇区若狭町に生まれる。当間重剛(1895~1971)の弟。1918年(大正7)沖縄県立一中卒業、25年早稲田大学高等師範英語科を卒業、酒造業を経営し、41年(昭和16)には酒造販売会社取締役となり、翌年多額納税者議員として”貴族院議員”に選ばれる。45年応召、沖縄戦で生き残り、46年1月沖縄諮詢会時代では総務部行政局長、沖縄民政府発足後は内務事務官総務部行政課長を務め、48年7月21日付発布の軍指令第26号「市町村制」制定にも参画して、軍政下で地方自治の整備と育成に尽力した。49年11月、戦後初の那覇市長に当選、戦後の混乱期に都市計画関係の資料集めや病を押しての他府県視察をするなど、大都市計画に力を注いだ。歴代市長の懸案だった辻・若狭町の墓地移転の断行、さらに泊港周辺埋め立てでは群島政府を押しのけて埋め立て権を獲得、区画整理着手までこぎつけた。しかし胃癌に冒され任期半ばで死去。那覇市葬が行われた。当時の市の広報には〈都市計画の父〉当間那覇市長急逝の見出しで報じられている。享年51歳〈大城康洋〉(沖縄大百科事典 – 沖縄タイムス社より抜粋)