今回は昭和24年(1949年)の瀬長亀次郎さんの経歴についての史料をアップします。瀬長さんは昭和23年(1948年)まで沖縄民政府の又吉康和副知事、米軍政府の情報部長ハウトン大尉の庇護のもと、沖縄議会の議員および新聞社の社長として精力的に活動します。

もともと米軍政府は「うるま新報」が人民党幹部で占められていることに対して快くは思っていませんでした。「公平さを欠く」というのがその理由ですが、ハウトン大尉が情報部長の間は黙認されます。沖縄議会においても瀬長さんが又吉康和さんに忠実である以上、彼の地位は安泰でしたが、昭和24年(1949年)になると状況が一変します。

瀬長さんの庇護者であったハウトン大尉に代り、ディフェンダーファー氏が軍政府の新聞担当に就任することで、うるま新報社は窮地に陥ります。ゼネレーター(発電機)事件については後述しますが、一番手っ取り早い方法として、“用紙の配給”をストップすることで米軍政府はうるま新報社に圧力を加えます。仲宗根源和(なかそね・げんわ)氏の証言によると廃刊の瀬戸際に立たされたとのこと、従業員の生活を守るため瀬長さんはやむを得なくうるま新報社を退社します。

うるま新報社の退社は“又吉康和さんとの決別”も意味します。終戦から何かと瀬長さんの面倒を見てきた又吉さんを(結果的に)裏切る形で、彼は政党活動に没頭します。高嶺朝光氏はその辺りに関して、

又吉さんは又吉さんなりに、瀬長君は瀬長君で、互いに思う所があって利用していたのではなかったか。そのうち瀬長君が人民党結成(1947年7月)に参加するなど左へ左へ動いて両者は離別した – と私は見る(『新聞五十年』 364㌻ )

と証言していますが、これは沖縄民政府(又吉康和)=うるま新報(瀬長亀次郎)=人民党とかつては一本のラインで結ばれていたことを暗示しています。終戦後の恩人との決別は瀬長さんにとっても苦渋の決断であることは間違いなく、だからこそ彼は回顧録などで又吉さんついては絶対(といっていいほど)触れないのかもしれません。

ここから(現時点で蒐集した)史料です。

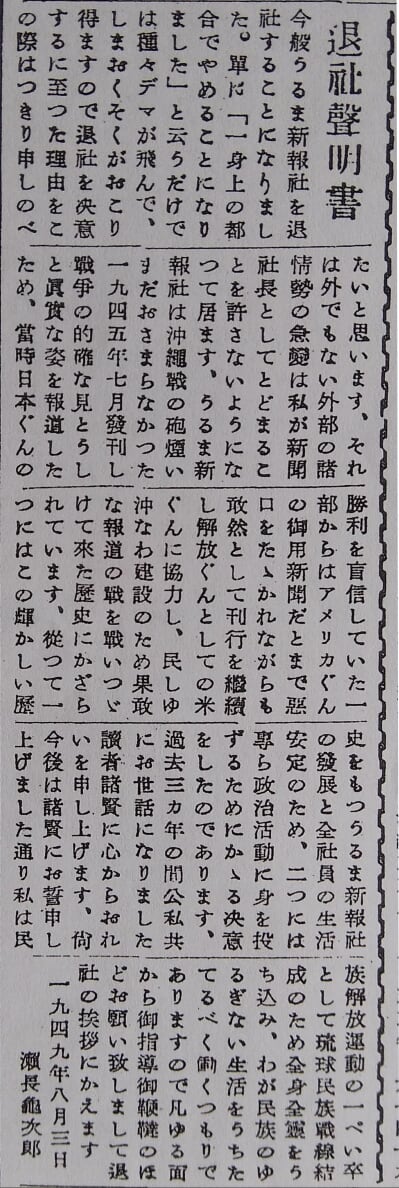

・昭和24年(1949年)8月3日、うるま新報に掲載された「退社声明書」です。「外部の諸情勢の急変は私が新聞社長としてとどまることを許さないようになって居ます」の表現に注目。

・1949年8月3日 退社声明書(旧漢字は訂正済み)

今般うるま新報社を退社することになりました。単に「一身上の都合でやめることになりました」と云うだけでは種々デマが飛んでしまおくそくがおこり得ますので退社を決意するに至った理由をこの際はっきり申しのべたいと思います。それは外でもない外部の諸情勢の急変は私が新聞社長としてとどまることを許さないようになって居ます。うるま新報社は沖縄戦の砲煙いまだおさまらなかった1945年7月発刊し戦争の的確な見とうしと真実な姿を報道したため、当時日本軍の勝利を盲信していた一部からはアメリカ軍の御用新聞とまで悪口をたたかれながらも敢然として刊行を継続し解放軍としての米軍に協力し、民主沖縄建設のため果敢な報道の戦を戦いつづけて来た歴史にかざられています。従って一つにはこの輝かしい歴史をもつうるま新報社の発展と全社員の生活安定のため、二つには専ら政治活動に身を投ずるためにかかる決意をしたのであります。過去三ヵ年の間公私共にお世話になりました読者諸賢に心からおれいを申し上げます。尚(なお)今後は諸賢にお誓い申し上げました通り私は民族解放運動の一兵卒として琉球民族戦線結成のため全身全霊をうち込み、わが民族のゆるぎない生活をうちたてるべく働くつもりでありますので凡ゆる面からのご指導御鞭撻のほどお願い致しまして退社の挨拶にかえます。

一九四九年八月三日 瀬長亀次郎

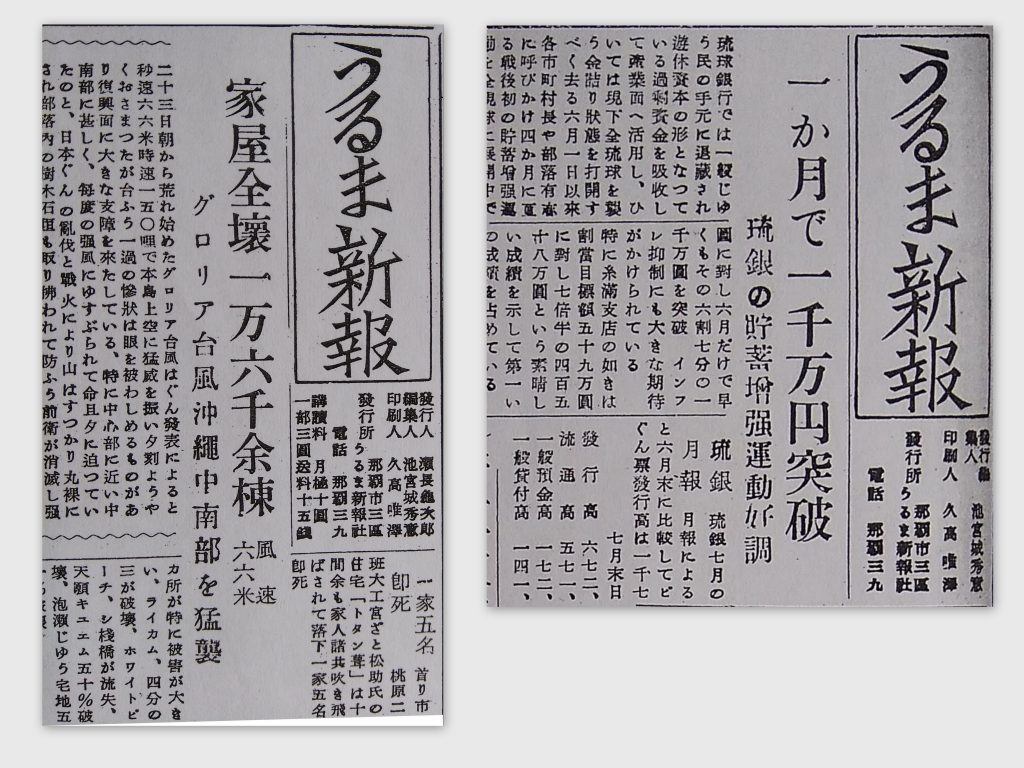

・左側は1949年8月1日付のうるま新報(発行人:瀬長亀次郎)、右は1949年8月5日付のうるま新報(発行人:池宮城衆意)

・1949年8月19日付うるま新報1面、社告が掲載されている。

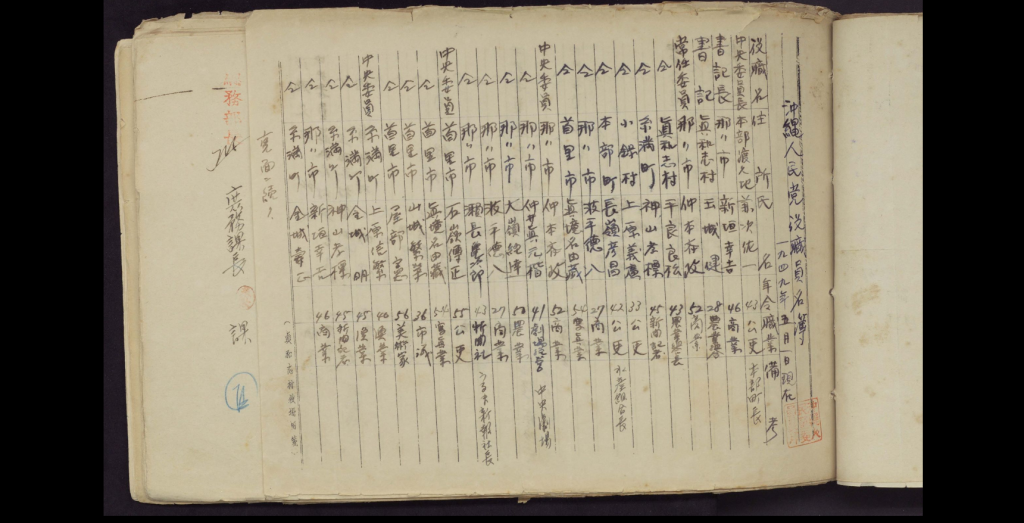

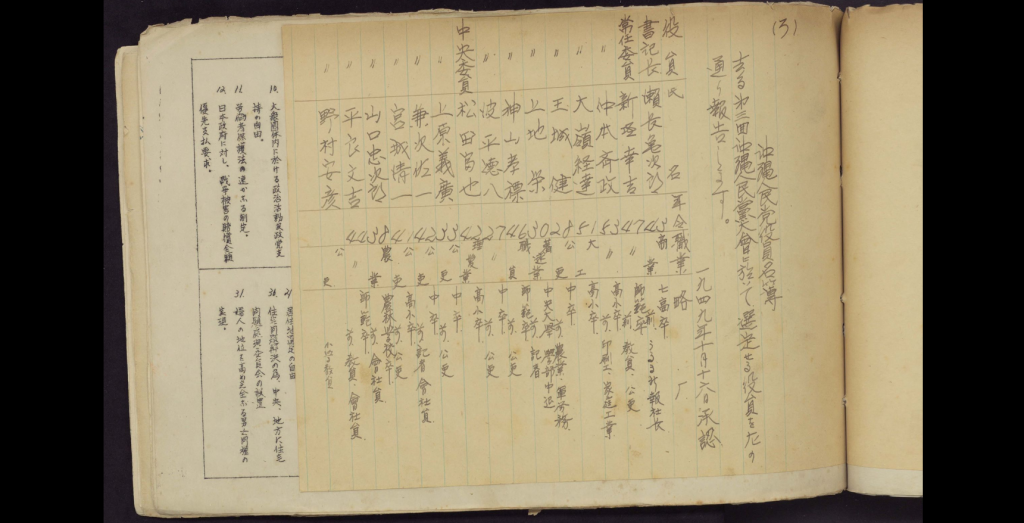

・沖縄県公文書館 – 琉球政府文書 – 琉球政府以前「政党に関する書類(1)」からの抜粋。10月16日承認分で瀬長亀次郎書記長(前・うるま新報社長)と記載されていることに注目。七高卒は正確には中退。

・沖縄人民党役職員名簿 1949年5月1日現在 中央委員 – 瀬長亀次郎(うるま新報社長)名義確認。

・沖縄人民党役職員名簿 1949年10月16日現在 書記長 – 瀬長亀次郎(前うるま新報社長)名義確認。

・『月間沖縄』に連載された「現代人物評伝 瀬長亀次郎」から関連部分を抜粋。ゼネレーター(発電機)事件には触れていないものの、何故瀬長さんがうるま新報を退社せざるを得なくなったかが記されています。

(中略)ところで、又吉(康和)さん政府御用政党として作らした人民党は生長するにつれて反政府的態度に変身して行く。人民党創立のときには中央委員として参加した亀次郎君は1949年人民党第3回党大会で書記長となって、うるま新報社長を兼ねるというわけである。新聞社長としてのジープで反政府党に変身した人民党の運動にかけまわっている、ということになっては甚だおだやかでない。又吉さんの目から見れば、「亀次郎の裏切者」というわけである。瀬長君は何かといえば人をきづつけるために「裏切者」という罵声を投げつける。彼自ら平良辰雄氏を裏切り、又吉康和氏を裏切ってシャアシャアとしているから大した男である。

政府の方では「何とかしなければならぬ」とは考えても、はっきりとはいいだせない。そこで当時は新聞用紙の配給権は軍政府の法にあったので、その線から圧力をかけてきた。だんだん用紙の配給が少くなって来る。池宮城秀意君は直接新聞発行の責任を持ち、多くの社員の生活の責任も考えなければならぬ。

重役の高良一(たから・はじめ)君とも相談して、社長の瀬長君を促して知念の民政府まで度々出かけて官房長の比嘉秀平(ひが・しゅうへい)君に談じ込むが「いま軍政府の方に折衝中である」という以上に話が一歩も進まぬ。高良君の話によれば或時、兵隊用の水筒にサキグワー(泡盛)を入れ、池宮、瀬長両君と共に知念政府に比嘉秀平官房長をたづねた。池宮君の話では、その時はもう新聞の発行をつづけるかやめて廃刊するかの瀬戸際だったらしい。官房長は3人の態度は平常をかわって緊張しているのでここ(役所)ではまづいからうちに行って話そうということで、官房長のうちに行った。

「一体軍との折衝というが、その底に何かあるのではないか。政党の委員長と新聞社の社長を兼ねているというところに問題があるのではないか」と、高良君がザックバランに切り出した。比嘉官房長は待っていましたとばかり「実はそのことだよ。新聞社長と政党首領とを一人で兼ねていたのでは、どうしても軍の方が紙の問題について諒解をしてくれないので困っているんだ」と打ちあけてくれた。

池宮、高良、瀬長3人は知念からの帰えりに那覇松尾の浮島ホテルに来て、十分話し合うことにした。高良君の話によると、サキグワー(泡盛)は兵隊用の水筒に用意して、サカヅキはその頃はやったコカコーラー壜を切ったコップ、部屋には畳もしいてない、軍用のカバーがしきつめられている、ランプはないし、無論電灯もない時代で、石油カンテラの黒い油煙で翌朝までには鼻の穴がマックロになっているという時代である。それでも浮島ホテルというとその時代の一流ホテルであった。一室を占領して、水筒のサキグワーをチビリチビリのみながら三君の間に討議がつづけられた。

社長をやめるか、人民党首をやめるかの何れかを選ばなければならぬことに追いつめられた瀬長君はついに社長をやめることになった。瀬長君はいくら社長をつづけたくても、すでに民政府殊に又吉副知事を裏切ったことが明白である以上そのまま社長を続けても用紙の配給が順調にもらえる筈もないということぐらいはわかっている。また若し人民党首をやめようものなら、党の中にいる共産党員の猛者連中がだまっている筈がない。当然演説会でジャンジャンたたかれるであろうことぐらいはわかっている。結局うるま新報社長のジープから下りなければならぬ決心をつけたのである。(月間沖縄 1963年6月号 – 現代人物評伝 瀬長亀次郎より抜粋。著者は仲宗根源和)

・アメリカ世の歴史においてなにかと悪者扱いされる(?)ディフェンダーファー氏の経歴を抜粋します。彼の存在が瀬長さんおよびうるま新報を追いつめることになります。

ディフェンダーファー H.Earl.Diffenderfer 没年不詳

米国民政府情報教育部(CIE)の2代目部長(1950)。のち教育部長となる。琉球大学の設立・運営をはじめ、復興期の沖縄の教育・文化面の基盤整備に尽くした。その最たるものは民主的要素を取り入れた米国民政府布令第66号「琉球教育法」の公布(1952.02.28)に参画したことである。また放送事業としてAKAR(のちにKSAR)の運営と、その民間への移管、新聞事業の育成などの業績がある。しかし、同布令第66号は沖縄教職員会の批判を受け、琉球立法院が中央教育委員の公選制を織り込んだ民立法の制定に動いたが、これに反発、議論を呼んだ。教職員会とは意見が対立することが多かった。徹底した反共思想の持ち主で、1954年(昭和29年)には〈人民党は日共の指令で行動している〉と声明するなど政治的にも物議をかもした。57年9月沖縄を去るにあたり、琉球大学から名誉博士号を授与された。(沖縄大百科事典〈中〉842㌻)

・米軍政府によるうるま新報への弾圧事件である「ゼネレーター事件」について、高嶺朝光さん、浦崎康華さんの証言、そして『琉球新報80年史』より抜粋します。

もう1つ、タル氏には助けられている。台風後、ゼネレーター(発電機)事件が起こった。米軍財産のゼネレーターを不当に所持した容疑で、うるま新報社長の瀬長亀次郎君や、編集長の池宮城秀意(いけみやぐすく・しゅうい)君、那覇国際通りに国際劇場を建てた高良一(たから・はじめ)君が米軍に逮捕された事件である。

瀬長君は米軍政府情報部長のハウトン大尉の世話で米国製のゼネレータ(30㌔)を手に入れ、新聞社で使っていた。高良君も同様に誰からかもらったもので、決して素性のあやしい品ではなかった。

しかし、それをもらったという証明書がない。くれた本人も米本国へ帰ってしまっている。米軍の考え如何で不当所持と言いがかりをつけられる余地は十分にあり、それが米軍のつけ目でもあっただろう。

瀬長君は那覇署に50時間留置されたのち、証拠不十分で釈放され、間もなく同年8月、うるま新報社長を辞めている。人民党の結成に関係して政治活動をはじめていた瀬長君は米軍ににらまれ、米軍政府からの新聞用紙の配給も止められそうになっていたという。”ゼネレーター不当所持”の名目で米軍が瀬長君をねらいうちしたのは間違いない。

当時、うるま新報那覇市局長の高良君は瀬長君と同様にみられたのであろう。さらに沖縄議会の総辞職問題のさいに開かれた市町村の政局批判演説会の会場に国際劇場を貸したのと、自分でも「中国に目を向けよ、世界情勢は中国を中心に動いている」といった演説をぶったのが、たたったようだ。ちなみに同年10月、中華人民共和国が成立して蒋介石は台湾へ逃れている。

当時の軍事裁判が、いかにいい加減であったかは、高良君が重労働5年の有罪判決をうけたことでもわかる。というのは、友人達の嘆願で3ヵ月半で出所を許され、裁判をやり直して刑も取り消しとなっている。刑務所に入ったのに前科がないのは、自分1人ぐらいだろう – と高良君、苦笑していた。

瀬長君らが狙いうちされた – と私が断言できるはの – そのときタル氏が、あわてて沖縄タイムス社にやって来て「証明書があれば大丈夫だから」と一札したためてくれた。実は私たちの方でも前田宗信君らが米軍からゼネレーターをもらって発電していたのである。

もう少しでやられるところを、タル氏のおかげで私たちは助かった。タル氏としては、瀬長君らのために何とかやれたはず、また、それだけの気持ちを持った人だったが、それができずに私たちだけがかばうという結果になった。(『新聞五十年』高嶺朝光著 388 – 389 ㌻ より抜粋)

ハウトンの帰米直後、スキューズ保安部長とディフェンダーファー教育情報部長がうるま新報社を訪れ、瀬長社長に面会を求めた。池宮城が「瀬長は留守」と言うと、「君乗りなさい」と二人が乗ってきたジープに池宮城を乗せ、さらに国際劇場に廻って高良一も同乗させて那覇警察署に連行、二人とも留置場で一夜を明かした。三日目にラーセン検事が池宮城を取調べたが、拘禁の理由は集成刑法の「軍用品不当所持」であることがわかった。彼は、検事と問答した内容をラーセンの求めに応じて英文で「自分たちの検挙は陰謀だといわれても致し方ないであろう。米軍政府が新聞社をつぶすつもりであるならば、それはいけないことである。判事は、あなた方アメリカ大統領トーマス・ゼファーソンが言った有名な文句を知っているだろう。『新聞がなくて政府がある社会よりも、政府がなくて新聞のある社会がもっとも望ましいところである』という言葉を思い出して欲しい。こんどの事件は決して正当なこととはいえない。自分たちは検挙されるべきではない」と書いた文書を、ラーセン検事は池宮城にことわって持ち帰った。

瀬長は、この頃、軍用地問題で農村を駈け廻り、本部町の演説会場でCICに逮捕状をつきつけられ、那覇に着いたときは池宮城はすでに釈放され、裁判は無期延期とってウヤムヤになっていた。

瀬長の政治活動は米軍参謀次長グリーン大佐の出した市町村販売店閉鎖指令に対する抵抗、祖国復帰運動、軍用地使用料の支払い運動、軍用地新規接収反対など、米軍政府を刺激するような問題であるので、瀬長を「赤」「共産主義者」といって憎むようになり、これがたたってうるま新報に対する新聞用紙の補給を止めてしまった。池宮城編集長と幸喜達道工場長は瀬長に相談した。「このままでは新聞社はつぶれ、40余名の従業員は失業し、その家族を合わせると多くの者が路頭に迷うから、新聞社を辞めて政治に専念してほしい」とのことに、瀬長は「自分も諸君の迷惑を考え、かねがね新聞社から身を引きたいと思い、その機会を待っていた」と喜んで同意した。これから瀬長は人民党の委員長として、県民の生活と権利を守って苦難の道を歩むことになった。(『戦争と平和の谷間から』浦崎康華著 344~345 ㌻からの抜粋)

米軍政府の圧力加わる この火災の前後(昭和48年11月3日のうるま新報火災全焼の件)から米軍政府は「うるま新報」に対する「処置」を考慮していたようである。火災で発電機を焼き、無線受信は発電機を持っているよその工場で電源を使わせてもらっていたが、その工場主に「うるま新報は軍政府からにらまれているから電源を使わせたら迷惑がふりかかるぞ」とおどしがかかっていた。これは必ずしもデマではなかったかも知れないが、おどしには相違なかった。

米軍政府では「密航」で活字を新しく入手したことも知っていたが、知らぬ振りをしていた。事件はハウトン大尉がアメリカ本国へ帰ったあとにおきた。ハウトン大尉とかわってディフェンダーファーが軍政府の新聞担当官になってあと「うるま新報」への弾圧がかかった。それは、むろん、社長であった瀬長亀次郎の政治活動に対する陰湿な圧力であった。

ある日の午後、ディフェンダーファーが軍政府の保安部長のスキューズを連れ立って新聞社にやってきた。瀬長は名護に人民党の集会にでかけて留守であった。ディフェンダーファーは顔をよく知っていた池宮城編集局長に「発電機のあるところに案内してくれ」といった。スキューズ保安部長とも池宮城編集長は二、三年来の知り合いであったが、彼はにこりともしなかった。名渡山愛順に肖像を油絵で描いてくれといって、池宮城は通訳としてスキューズの家に何日か通ったこともあった。彼は知人としてではなしに、保安部長として『うるま新報』に乗り込んだということであった。

ディフェンダーファーは「この発電機はどこから持ってきたのか」と池宮城に聞いた。池宮城は入手の経過を説明したが、彼はその証明書を見せろと求めたが、それはなかった。

ハウトン大尉は帰国していなかったし、どうしようもなかった。ディフェンダーファーはハウトン大尉の帰国を待って行動をおこしたとも考えられた。そのころ、民間で米軍から野戦用のゼネレーターを持ち出して方々で使って仕事をしていた。それは割といい稼ぎになっていた。それについて軍政府では警告を出していた。新聞発行は1945年以来米軍政府の認可で仕事をしてきていたし、発電機を米軍から調達するのも当然と池宮城たちは考えて行動してきたし、ハウトン大尉もそれに十分な協力をしてきたのである。しかし、ディフェンダーファーは『赤狩り』をはじめたわけであった。

スキューズ保安部長は瀬長が留守だということを聞くと「君がナンバー・トゥー・マンか」とたずね、池宮城が「そうだ」と答えると、二人が乗ってきたジープに乗れと指示した。

彼らは池宮城編集長を乗せて、高良一の国際劇場へ回った。そこでも同じようなやり取りのあと、劇場主の高良一を同乗させて那覇警察署に向かった。池宮城と高良の二人は那覇署の二階に案内されてしばらく待たされた。スキューズとディフェンダーファーの二人は一階の署長室で署長と話し合って帰ったらしく、二人を署長室に呼んで署長は「あなた方二人を預かってくれということです。事件については私の方はよくわかりません。すみませんが一応拘留場に入って下さい」二人と親しい知り合いの署長は妙な顔をして言い渡した。

池宮城と高良は「いよいよ、来たァ」と思った。池宮城は瀬長の代理人、高良は彼の劇場で政治集会をひんぱんに開かせて、ときどきは自分も演説をしていた。まず、「うるま新報」と国際劇場(とはいっても青天井の露店劇場)の所有者を「発電機の不当所持」で検挙したということであった。高良の発電機もハウトン大尉のあっせんで入手したものであった。その点から推測しても、米軍将校にはかかわり合いがおこならいように、ハウトン大尉の帰国を待って「手入れ」をしたと考えられた。

池宮城と高良は拘留場で一夜を明かして、翌日署長に申し入れをした。「軍政府の連中は朝八時に出勤して五時には退庁するから、その時間中は拘留場にいるから、自分たちは帰してくれ」ということで署長も承知した。そして三日目の朝からは拘留場に通勤するという妙なことがはじまった。

二人を取り調べることになったのは、ラーセンという男であった。彼は米軍上陸作戦の直前に潜水艦から運天港に上陸した特務機関の軍曹であったといううわさの男で、米軍裁判の検事ということであった。

ラーセンの取り調べに対して池宮城は抗議した。

「われわれ二人の検挙は不当である。いま、沖縄ではたくさんの米軍ゼネレーターを民間で使わせてもらっている。那覇市内でもそのようなものが何十ヵ所もあるのをあなたも知っているはずだ。うるま新報と国際劇場の代表者だけを検挙するのはおかしい。これは明らかに政治的な陰謀だ。私は法廷で判事にその点を陳述するから、そのつもりでいてくれ」というと、ラーセンはそれを書いてくれ、と求めた。家から拘留場に通勤することになったので、池宮城は家でラーセンの求めた陳述書の英作文をした。その要旨、「自分たちの検挙は陰謀だといわれても致し方ないであろう。軍政府は新聞社をつぶすつもりであるならば、それはいけないことである。判事はあなた方アメリカの大統領トーマス・ゼファーソンがいった有名な文句を知っているだろう。『新聞がなくて政府がある社会よりも、政府がなくて新聞のある社会がもっと望ましいことである』という言葉を思い出してほしい。こんどの事件は決して正当なことだとはいえない。自分たちは検挙させるべきではない」

といった内容で、ラーセンはどうにかその趣旨が読みとれたのか「これを持ち帰ってよいか」といって、池宮城が承知したので持って帰った。

瀬長は検挙されないままに、四日目に二人の裁判は無期延期ということになった。そのころ、沖縄人に対する裁判は警察署内で開かれていた。瀬長を検挙することは面倒になると考えたのか、池宮城と高良の二人を裁判にかけるのはまずいことになるということになったのか、そこのいきさつはついに明らかにされなかった。

一週間ほどたって池宮城は知念の軍政府にスキューズ保安部長を訪問し、裁判をするなら早くしてほしい。裁判するのか、しないのか。また、それがいつどこで開かれるのがはっきりしないと新聞社の作業の上でも困るから、と申し入れると彼は、裁判のことは自分にはわからない、とラチがあかなかった。おかしなことに、池宮城編集長の裁判はうやむやになってしまったが、ふた月ばかりたって、高良の方だけ裁判が開かれて五ヵ年の懲役・重労働の判決が言い渡されて世間をおどろかせた。ところが、高良の五ヵ年の判決は結局、五ヵ月にお負けになり、佐敷の刑務所から釈放された

社長、瀬長から池宮城へ 瀬長社長の政治活動が次第に左翼的色彩を濃厚にし、反米的になってきたので、社の幹部たちはこのままでは「うるま新報」は軍政府の弾圧でつぶれてしまうとの見通しから瀬長社長の辞任を勧告することになった。

むろん、これは全社員の直接生活にもかかわることであった。瀬長は情勢の上からやむを得ないとして社長を辞任し、人民党の活動に専念することになった。1949年(昭和24年)に瀬長に代わって池宮城が社長に就任することになった。

瀬長と池宮城は「共産党」であるとの投書が沖縄からGHQに送られているということで、瀬長は辞任し、池宮城が社長になっても陰に陽に「うるま新報」への圧力はつづいた。(『琉球新報80年史』- 通史編 38~40㌻ からの抜粋)