昭和23(1943)年の瀬長亀次郎さんの活動に関しての(現時点で蒐集した)史料をアップします。前回同様分量が多いので解説は後日改めて掲載します。今回の史料で興味深いのは、アメリカ世の立法院の時代における名議長で名高い長嶺秋夫氏(1908~2002)の政界デビューに瀬長さんが関わっていたことです。読者の皆さん是非ご参照ください。

・視学官をしていたとき、私は沖縄民政府のあった石川市に住んでいたが、そんなある日、赤嶺保三郎君(現那覇空港ターミナル社長)が訪ねてきて「秋夫さん、あなたがでないと小禄の村長はつとまらん。ぜひお願いします」と強く勧めた。旧勢力に対抗でもきるのはあなたしかいないというのである。しかし、私は本来、教育しか知らない人間であるし、赤嶺君の出馬要請を断った。ところが、赤嶺君を中心にした小禄の青年たちは、執拗なまでに私を担ぎ出そうとしていたのである。何しろ、(赤嶺氏と)県立二中の同期生である瀬長亀次郎、東恩納利邦の両君までも引き連れて説得に来るのだから、弱った。

赤嶺君は、あとで次ぎのような面白い告白をしていた。

「ちょっとのきっかけで村長選挙になった。ところが、私たちの希望する秋夫さんは村長になることなんかてんで考えてもいないし、私の説得など耳も入れなかった、こちらは真剣なのである。しかし、私一人ではどうにもならなかった。それで一計を案じ、瀬長亀次郎さん、東恩納利邦さんにお願いして説得に当ったわけだ。」何でも、赤嶺君は、瀬長、東恩納の両君をトラックに乗せて私のいる石川までやって来たという(中略)。

ともあれ、村長選挙への挑戦という素人政治家としてのスタートはすこぶる多難な前途であった。赤嶺君は、瀬長亀次郎氏らを応援に狩り出して、(旧小禄村)津田田原をはじめ、あっちこっちで電灯をつけて演説会を持ってくれた。(長嶺秋夫著『私の歩んだ道』 84 -86㌻より抜粋)

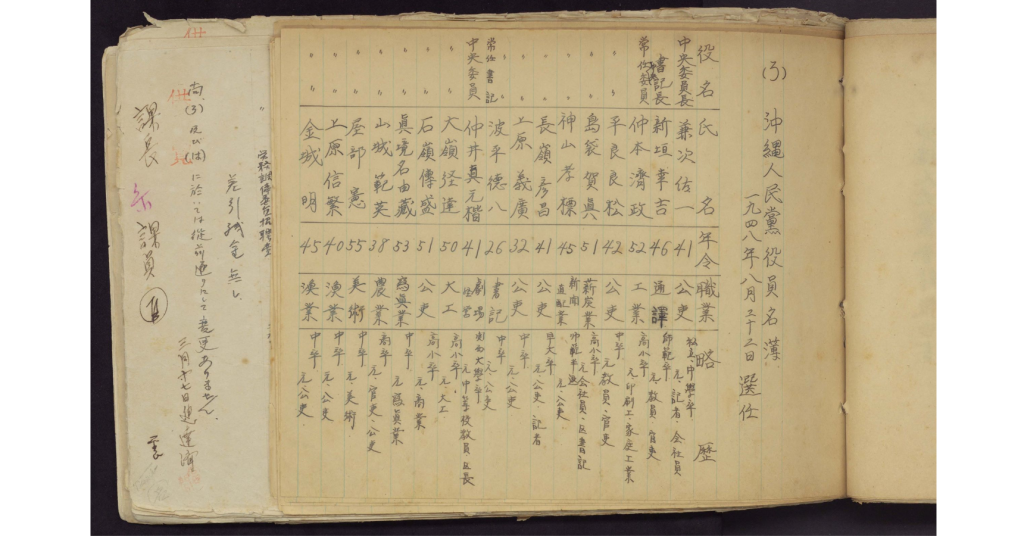

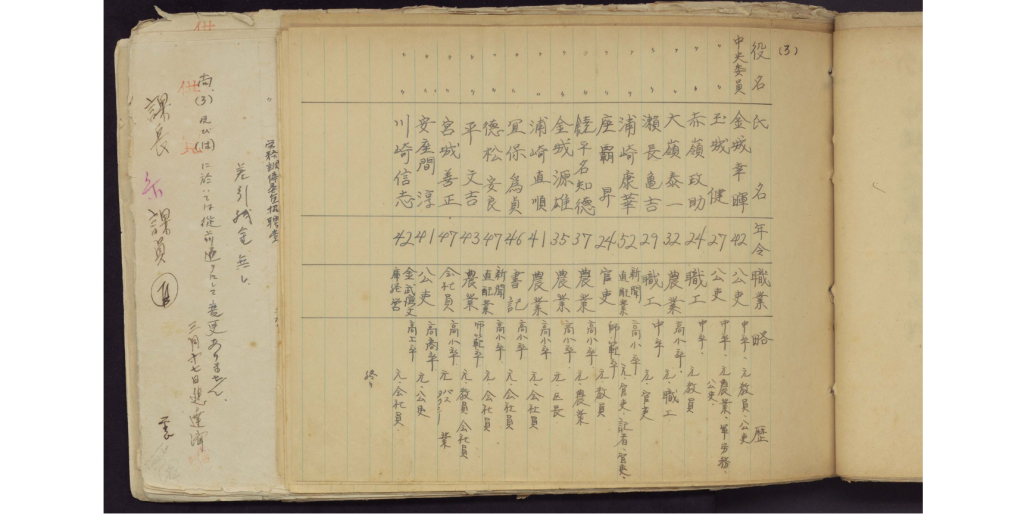

・沖縄人民党役員名簿 1948年8月31日選任 瀬長亀次郎の名前なし。

・米軍政府が玉城村親ヶ原から那覇に移動すると、その後を追うように沖縄民政府も那覇へ移動した。これに伴い政治、経済、文化の中心も那覇に移ったのは自然のなりゆきであった。このように情勢がかわると、「うるま新報」も石川市では都合悪く、1948年(昭和23年)7月、那覇市三区五組(壺屋町)に移転した。建物は約40坪の工場と隣り合わせに約10坪の編集室がありいずれも木造平屋瓦葺であった。当時の那覇市内にはバラックばかりが散在し、瓦葺は「うるま新報」の社屋だけで、その偉容は周辺を圧していたが、これに要した資材は米軍政府の情報部長ハウトン大尉の肝入りで獲得したものであった。

ところが好摩多し。きわめて順調に発展してきた「うるま新報」は1948年(昭和23年)11月3日の夜、アメリカ大統領選挙の報道受信中に火災を起し、工場と規格住宅のかやぶき五棟を全焼し、工場内の印刷機と発電機も焼いて使用不能になった。

工場と住宅再建の資材はハウトン大尉が那覇市泊のエンジニアデポーから木材、釘、瓦などを取り寄せて、焼太りといわれるような社屋ができた。また、発電機はハウトン大尉が池宮城秀意編集長に「読谷村楚辺の廃品集積所にあるから、車をもって行って運んできたらよい。係員には私が連絡しておく」と言うので、池宮城は国際劇場の高良一(たから・はじめ)からトラックを借りて楚辺に行き、係員から30㌔と5㌔の発電機を貰い受けて帰り、30㌔は新聞社が使い、5㌔は劇場用として高良にくれた。この発電機については後日まで尾を引き、瀬長の歩みにも転機をもたらすことになった。(『戦争と平和の谷間から』浦崎康華著 342~343 ㌻からの抜粋)。

・米軍政府が石川から栄野比、さらに知念から那覇に移動するにつれて沖縄群島政府(民政府の間違い)も移動し、政治・経済の中心が那覇へ移っていった。「うるま新報」も石川では都合が悪くなり、那覇に移ることになった。壺屋町内(当時那覇市三区五組)の旧日本医療団の所有地千数百坪に社屋を建設することになった。旧県鉄の嘉手納線に沿うて安里橋の南側になっていたが、1948年(昭和23年)に移転した。40坪ばかりの木造の工場と別棟の編集局と事務所用建物は沖縄銀行(後に琉球銀行となる)からの借入で建設した。当時はまだ那覇市内には木造でも本建築はほとんど見られず、軒並みバラック建てばかりで、赤瓦の工場は堂々としてあたりを圧していた。これもハウトン大尉の肝入りで資材の獲得もできたというわけである。

ところが、好事魔多し。きわめて順調に発展してきた「うるま新報」に天災人災が襲いかかることになった。1948年(昭和23年)の夜、アメリカ大統領選挙結果の報道中に火災をおこし工場を全焼してしまった。発電機のガソリン引火が原因であった。総坪数40坪の木造新築の工場と構内にあった5棟のかやぶき規格住宅を類焼してしまった。火災のあと謄写版で発行をつづけたが、まず新しく手に入れなければならなかった。印刷機は修理して使用にたえたが、活字は熱で溶けてしまった。

当時は日本本土の取引はできなかったし、活字も文書や電報で取りよせるというわけにはいかなかった。といって、沖縄県内で調達もできなかったので、社内で協議の結果、総務部の金城紀佐を密航させて大阪で活字を購入させることになった。琉球貿易株式会社(宮里辰雄社長)の所有船が海人草の本土輸送を許可されていたので、その船を利用して金城を乗り込ませた。火事で「うるま新報」は廃刊になる、というデマも飛ばされていたが、新活字の購入に成功して印面も鮮明で新しく購入した製版機による写真版も入れて「焼け太り」の紙面を読者に提供することになった。

火災のあとの復旧活動についてはハウトン大尉の斡旋で泊の米軍材木集積所から建築用材を獲得し、読谷村楚辺の米軍デポーから30㌔の発電機を入手した。この発電機は池宮城秀意編集長が交渉して運んだが、楚辺のデポーの係将校は持ち出しの証明書を書いてくれと池宮城が要請したが将校はそれを拒否した。それは問題がおきたときにかかわり合いになることを回避したのであった。米軍政府財産である発電機を処分する権限を彼は与えられていなかったからである。そしてこの発電機がやがて問題となった。池宮城は30㌔の外に、ついでに、5㌔の小型の発電機2基をトラックで運ばせたが、5㌔の小型はトラックを貸した知人(高良一)に謝礼がわりにくれてしまった。(琉球新報80年史 – 通史編 38㌻より抜粋)

・1948年8月17日、米軍政府は、副長官グリーン大佐名で「司令官イーグルス少将の命により、民倉庫と村売店を8月25日以後、閉鎖する。理由は沖縄労務者に欠勤、無断欠勤が多いからである。ただし病院、孤児院などの施設、沖縄民政府の雇用者、軍関係の雇用者で、勤務ぶりが配給してもよいと認められた者には配給をつづける」という内容の命令を発表した。

(中略)この措置は、食糧の大半を米軍の補給物資にたよっていた県民を餓死に追いやるものであり、県民の不安と怒りを呼び起こした。「うるま新報」(ウルマを改題)と「沖縄タイムス」の二紙は「突然発表された売店閉鎖指令は、青天のヘキレキの如く住民に衝撃を与えた。これを放置すれば、単なる物価の暴騰のみでなく、食糧飢餓からくる社会不安の事態さえ予想される」と報じていた。

(中略)しかし”飢餓宣言”を甘受するわけにいかない。各地で抗議集会、陳情がぞくぞくおこった。人民党はその先頭にたった。(『瀬長亀次郎回想録』68~69㌻からの抜粋)

*昭和23(1948)年8月の市町村売店閉鎖指令は沖縄の現代史における重要な事件なので、参考までに当間重剛回想録から該当部分を抜粋します。

・沖縄でそろそろ自由経済体制に入ろうという1948年の夏、とつぜん軍政府から市町村売店閉鎖の指令が出た。理由は軍労務にでないからというのだが、直接的な原因は那覇港の仲仕(なかし)が荷役に出なかったため四日間停泊予定の軍用船が一周間も那覇港に罐詰されたことにあったようだ。

当時港湾荷役作業は各市町村割り当てであった。そうしてこういう”にわか仲仕”は奥武山近くのカンパンをつくって毎日港湾に通っていたが、単なる作業人員割り当てだから能率が上がらないのは当たり前の話だ。本職の仲仕たちは、元住んでいた垣花(かきのはな)一帯がけずり取られて海になってしまっていたので、”住むに土地なく”金武湾に移っていた。

本職仲仕の代わりに集まったのは素人、いくら員数ばかりそろえても、そのコツを心得ていないとなかなかうまい具合にいかないのが荷役。それもフォークなどのような”文明の利器”があればともかく、それもないどころか、配給物で生きている時代だから、力もないのが当たり前で、カロリーは重労働者用を基準どおりとっているとはいうものの、腹いっぱい詰めこまぬと”腹力”も出ないというのが、こちらの主義だ。しまいには重労働にたえかねてへたばってしまうのが続出した。ところがアチラさんには沖縄人は誰もかれも同じ顔、とうてい本職と素人の区別はつかない。だんだん仲仕の数が減っていくと計画的なサポタージュぐらいにしか受けとっていなかったのだろう。軍政府の補給部長チェス大佐はかんかんに怒っていたという。

アチラさんにしてみれば怒る理由もある。船はアメリカから沖縄に来て、さらに何月何日はどこそこの海に寄港、そこで荷物を積むという予定があらかじめできている。一日でもおくれたら、それだけ大欠損ということになる。しかも暴風による遅延というなら天災とあきらめもつくが、荷役の作業効率が上がらなくて三日も四日も船の予定が狂ったのではガマンもできない。おそらく船のキャプテンあたりがチェス大佐にでもどなったのであろう。またチェス大佐にしても荷役する物資が配給食糧だから「自分の配給もとれない位ならとるな」という気持ちだったかもしれない。

そこで市町村売店閉鎖の指令となったわけだ。指令第31号(1948年8月17日)はつぎのようなものであった。

一、沖縄群島における労務状況調査により軍政府関係の沖縄労務者の非常に欠勤する者が多いということが判明している。8月19日、20日の御盆の時のような公休日の欠勤は公認のものであり、そんな日には働いてもらおうとは思っていない。

二、現在いたるところで無断欠勤がなされており、しかもそれが多いので民中央倉庫および村販売店を8月25日以後当分の間閉鎖し、別段の指令があるまでは販売や配給をしてはならない。

三、軍政府補給部長は前記の閉鎖期間中は次の機関および人々にかぎり配給する手配をした。

㋑ 病院、孤児院、らい療養所などの施設

㋺ 沖縄民政府の雇用者

㋩ 軍関係の雇用者でその勤務ぶりが配給しても良いと認められるもの

イーグルス少将の命により、参謀次長陸軍歩兵大佐ゼェーシー・ビー・グリーン

困ったことになったものだ。とくに最後の㋩項など人を小馬鹿している、という不平不満があちこちで上がった。この指令ができると同時に軍政府に対する非難の声はモウ然と起こり、志喜屋知事のところには連日のように市町村長が押しかけ、軍との共生折衝を要請した。

当時のある人の話によれば、配給停止指令が出されたことを知ったある空軍大佐などは「食料の配給を停止するなんて陸軍はひどいことをするもんだ」と大いにふんがいしていたという。志喜屋孝信知事は翌日から指令廃棄の要請に軍政府に日参した。

イーグルス少将は5月5日に新しい軍政長官として着任したばかりである。それが着任わずか三か月には売店閉鎖の指令を出すとはあまりにもひどすぎる。それに住民の食料は、まだ70%から80%までは配給に仰いでいる。どうか、こんどの指令はとりさげてもらいたい、と知事は誠意をつくして訴えた。

志喜屋さんの誠意あふれるたびたびの陳情の結果、軍では「それでは労務者をだすか」「はい出します」ということになり、ついに指令公布後9日目の8月26日ついに売店閉鎖の指令は保留になった。実際には配給停止はされなかったが、あのころの大きな事件の一つである。(『当間重剛回想録』 117~118㌻より抜粋)